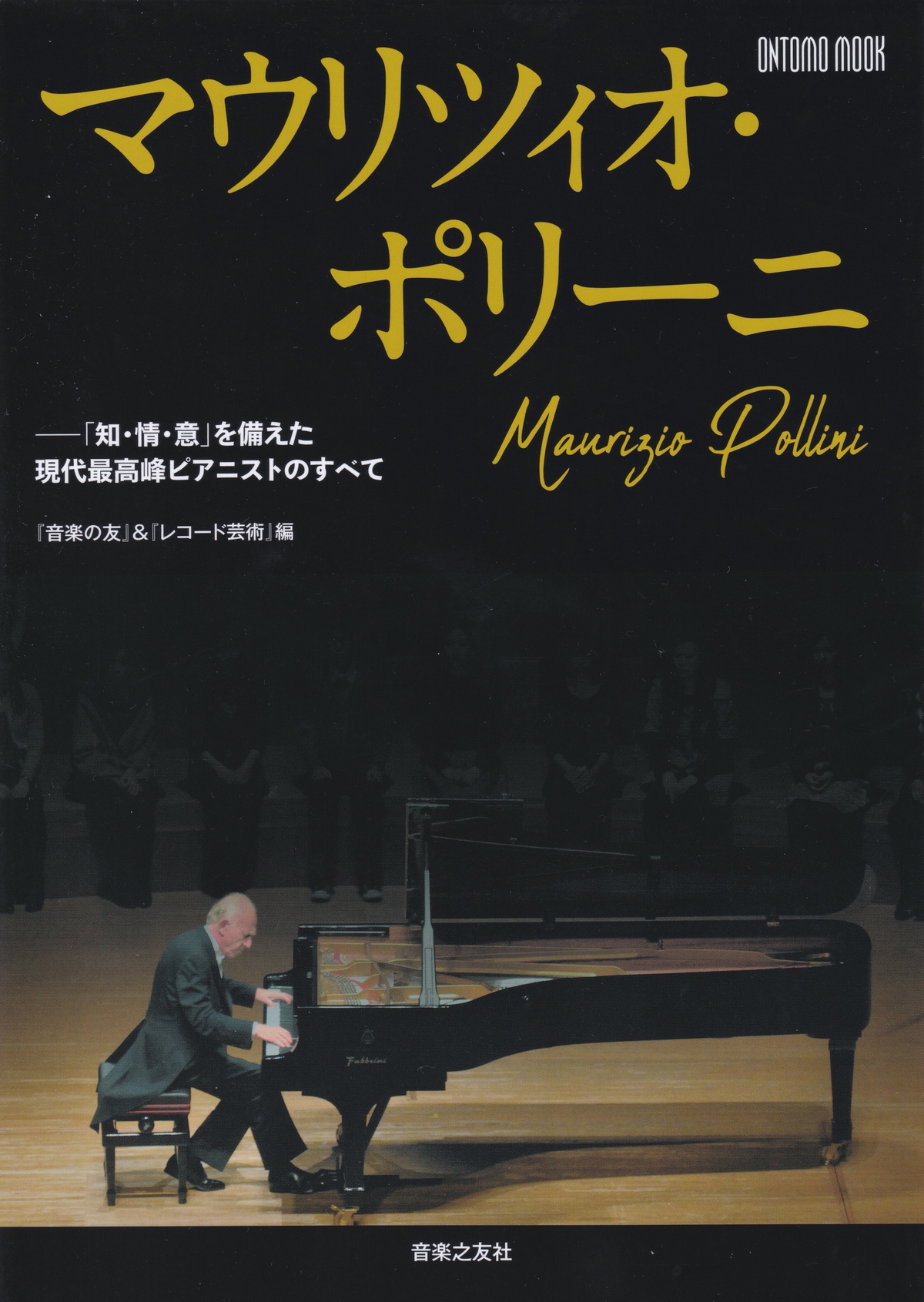

現代を代表するピアニスト、マウリツィオ・ポリーニのムック本が2020年11月に出版されました。過去のインタビュー記事や写真が盛り沢山で、これまで巨匠がどのように考えて演奏してきたのか、が深く理解できるようになります。

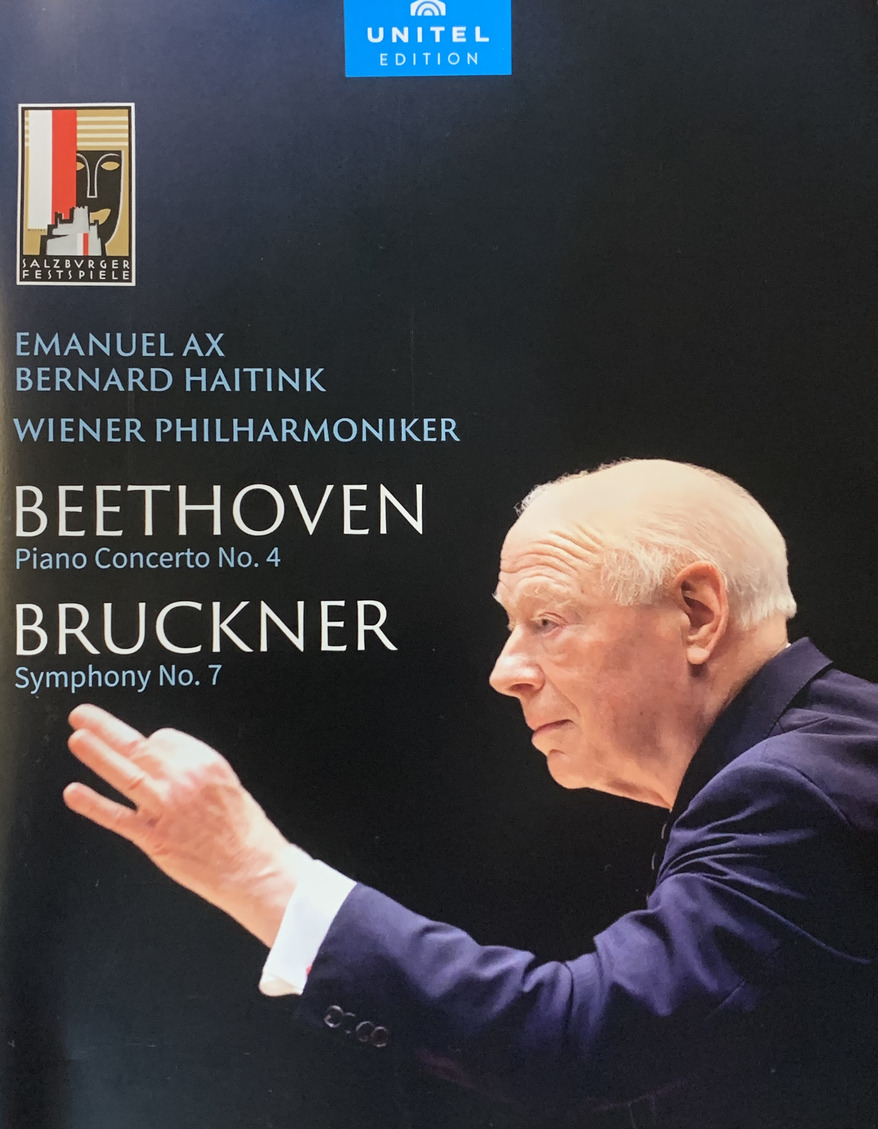

2019年に引退することになった、指揮者ベルナルト・ハイティンク。最後のザルツブルク音楽祭では、エマニュエル・アックスとベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番、そしてブルックナーの交響曲第7番を演奏しました。オーケストラは長年のパートナー、ウィーンフィルです。

カルロス・クライバーが得意とした、R.シュトラウスの楽劇「ばらの騎士」。1979年5月〜6月のバイエルン国立歌劇場での公演がDVDとしてリリースされています。クライバーのジェットコースターのようなスリリングな指揮、歌手陣の二重唱、三重唱も見事です。

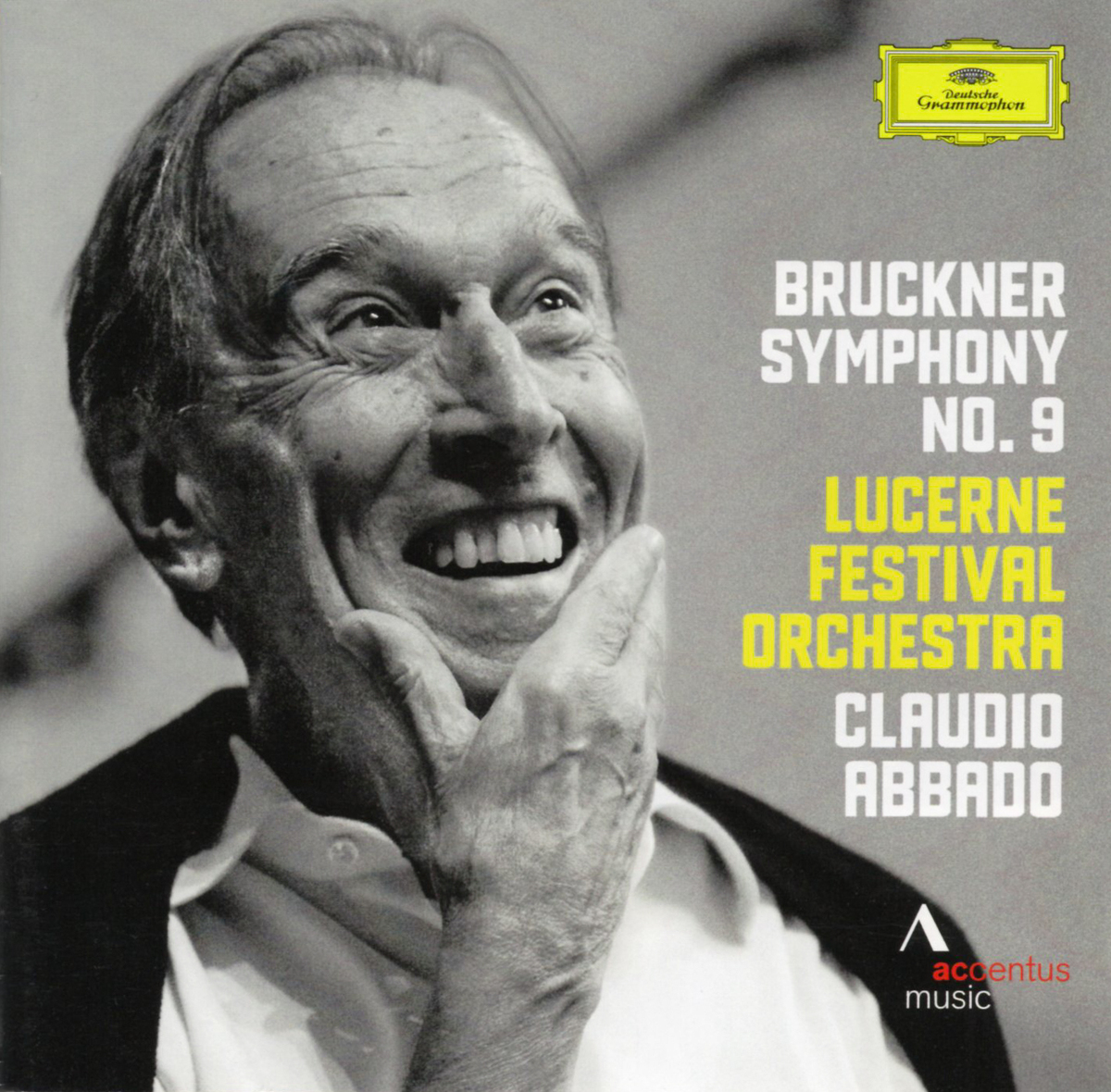

2013年8月末。ルツェルン音楽祭でシューベルトの交響曲「未完成」とブルックナーの交響曲第9番を演奏したコンサートが、クラウディオ・アバド最後のコンサートとなりました。そのブルックナーの交響曲第9番のレコーディングは、英国グラモフォン賞の「レコーディング・オブ・ザ・イヤー」を受賞。どのような演奏なのでしょうか。

オイゲン・ヨッフムは1952年から1961年にかけて、ベルリンフィルとバイエルン放送響を振り分けてベートーヴェンの交響曲全集を完成。良き時代のベルリンフィルの響きと、バイエルン放送響の若さを堪能でき、伸びやかで重厚感があり、これぞベートーヴェンというべき演奏に仕上がっています。

ヴラディーミル・アシュケナージは平均律クラヴィーア曲集に続くバッハ録音第2弾として、6つのパルティータを2009年に録音しました。お気に入りの自然に囲まれたポットン・ホールで、じっくりと作品に向き合い則天去私のバッハ演奏を聴かせてくれます。現代人の心に潤いを与えてくれる演奏です。

2012年から2013年にかけて行われたリッカルド・シャイーとゲヴァントハウス管弦楽団によるブラームスの交響曲ツィクルス。その全集には、世界初演となる作品や、交響曲の別のバージョンの演奏も含まれています。英国グラモフォン賞を受賞した交響曲全集をレビューします。

ロシアンピアニズムのサラブレッド、スタニスラフ・ネイガウスは実父がゲンリヒ・ネイガウス、息子がスタニスラフ・ブーニンという音楽一家。ロシア国内で優れた演奏家、教育家として活躍していましたが、日本では知る人ぞ知る存在。そんなネイガウスが1971年にモスクワ音楽院で行ったショパン・リサイタルのCDをレビューします。

3楽章までしか完成されなかったブルックナーの交響曲第9番。4楽章の残されたスケッチから、サマーレ・フィリップス・コールス・マッツーカ編による補筆版が完成し、サー・サイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によって2012年2月に世界初演とライヴ録音がおこなわれました。未完の4楽章はどんな音楽なのでしょうか。

最近のコメント