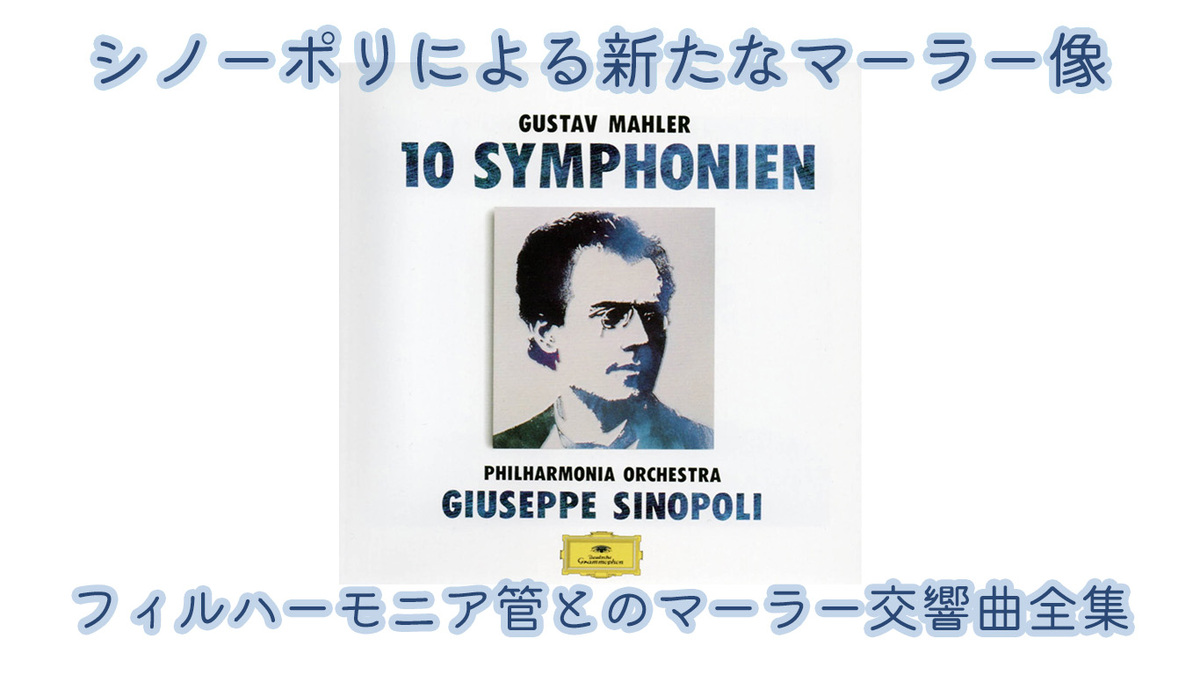

イタリア出身の指揮者ジュゼッペ・シノーポリは、イギリスのフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者時代に、マーラーの交響曲全集を完成させました。心理学を学んだシノーポリによる独自の解釈で、決して表面的な美しさやエキゾチックさだけではない新たなマーラー像を描いています。

フランツ・リストの傑作ファウスト交響曲。オーケストラとテノールを合唱による壮大な曲で、ゲーテのファウストの登場人物3人の性格がそれぞれ描かれています。サー・ゲオルグ・ショルティは1986年11月にシカゴ交響楽団と録音し、米国グラミー賞を受賞しました。

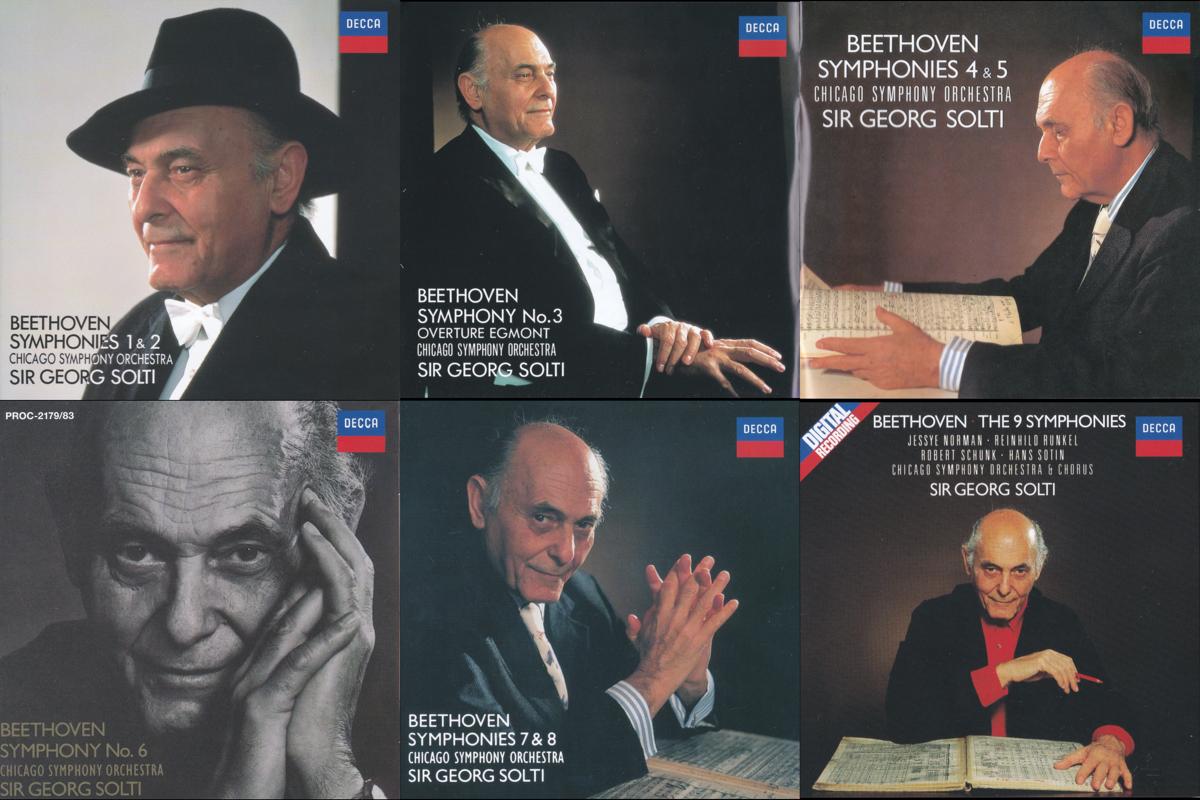

サー・ゲオルグ・ショルティとシカゴ交響楽団は2回目のベートーヴェンの交響曲全集を1986年から89年にかけてレコーディングしました。マッシブだった旧録音に比べて、滑らかで柔らかみを増した演奏。第九は米グラミー賞を獲得しています。デジタル録音で音質も良いです。

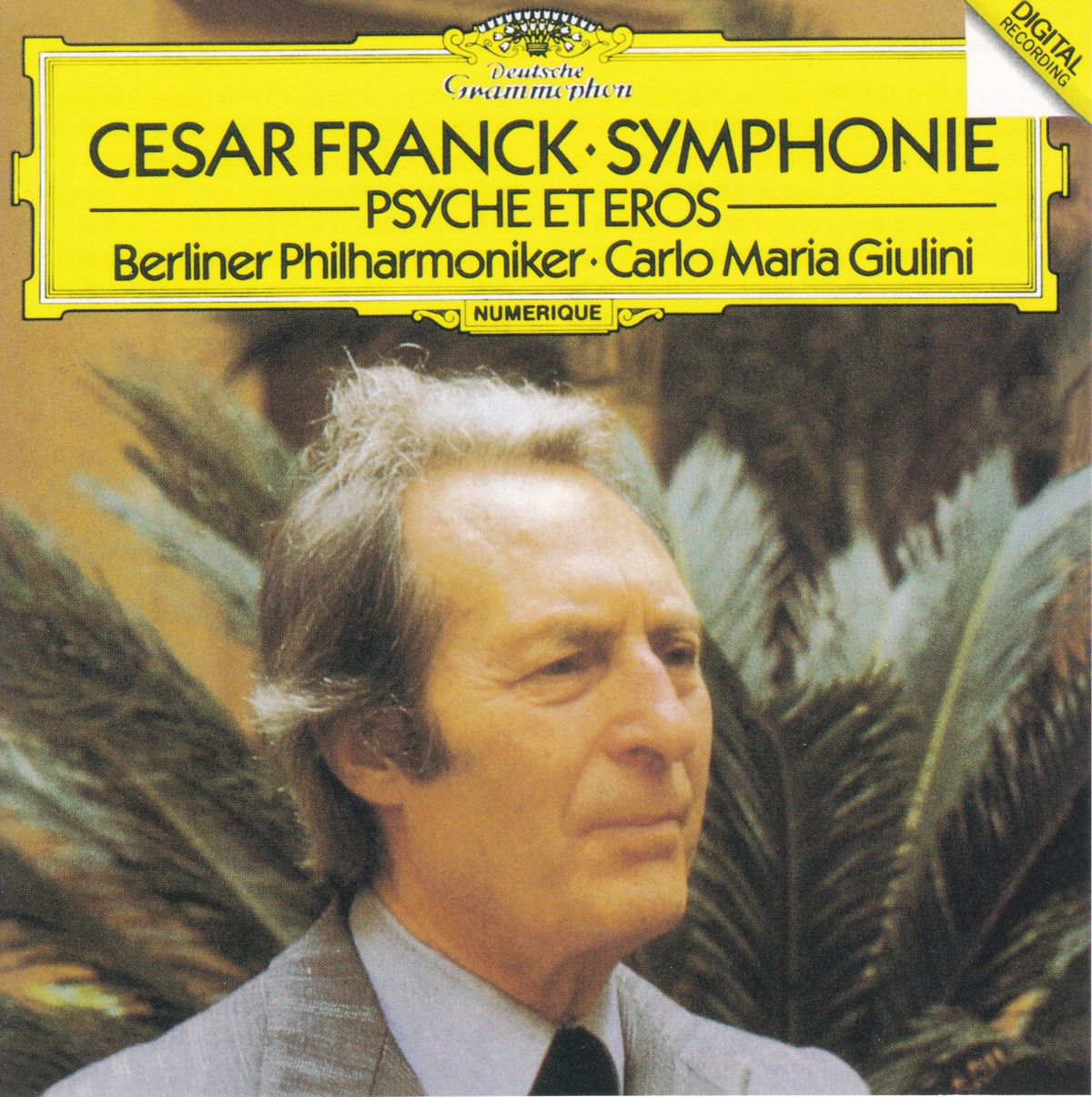

セザール・フランクの交響曲ニ短調を3回録音したカルロ・マリア・ジュリーニ。2回目の録音は1986年2月にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して録音したもので、ベルリンフィルの凄みを感じさせ、暗さが広がります。ジュリーニらしく旋律をじんわり引き出しています。

ヴラディーミル・ホロヴィッツは晩年の1986年におよそ半世紀ぶりにベルリンでリサイタルを開きます。スカルラッティやシューマン、ラフマニノフ、スクリャービン、リスト、ショパンなどホロヴィッツが得意とした作品で聴衆を湧かせました。モシュコフスキの「鬼火」で締めて茶目っ気を感じるリサイタルです。

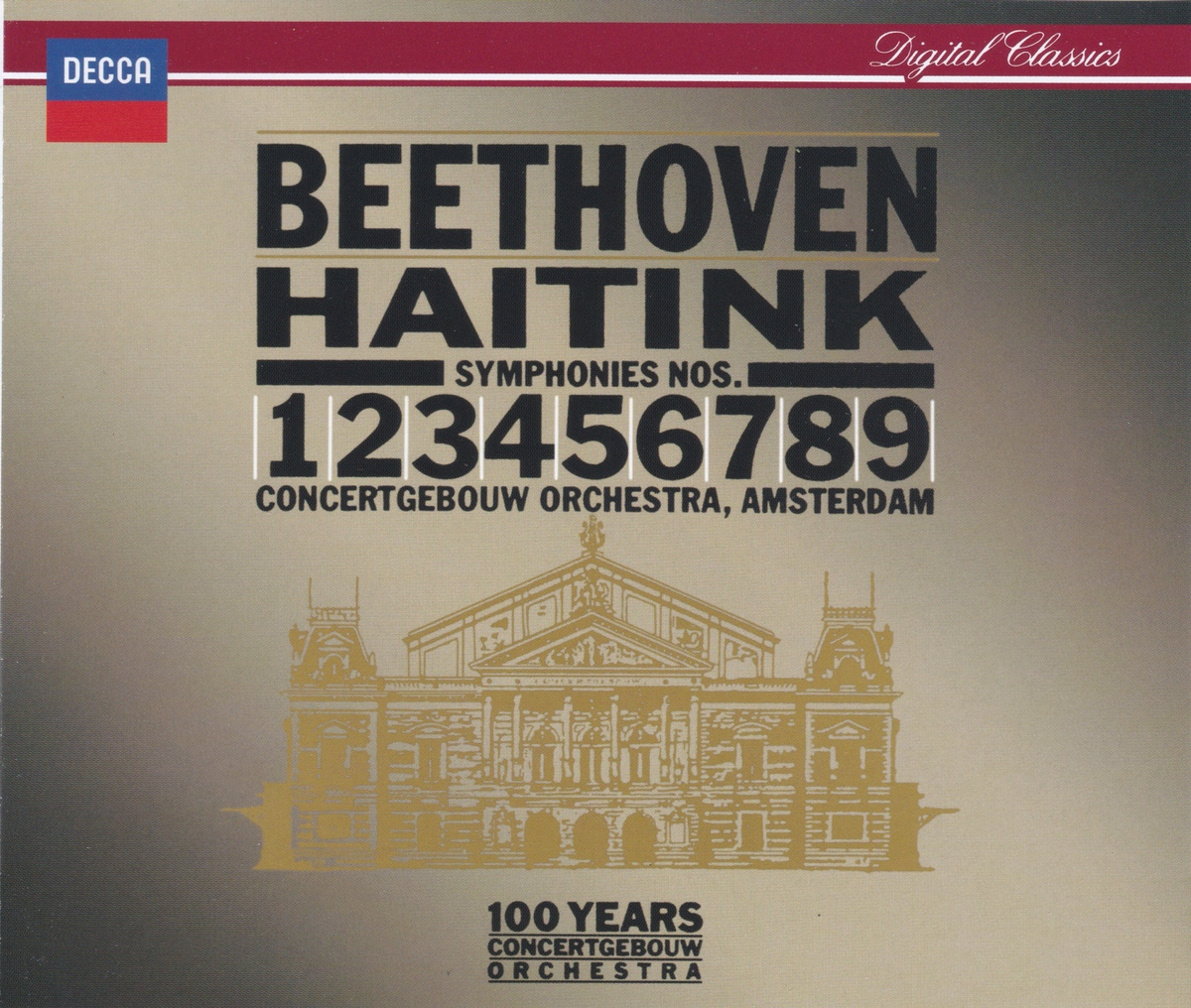

ベルナルト・ハイティンクは首席指揮者を務めていたロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団と、最後の時代にベートーヴェンの交響曲全集を録音しています。コンセルトヘボウ管創立100周年を記念するアルバムで、直球勝負のオーソドックスな解釈とコンセルトヘボウ・サウンドによる演奏はレコード・アカデミー賞を受賞しています。

イタリア出身の名指揮者カルロ・マリア・ジュリーニは、1980年代にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とブルックナーの後期交響曲を録音し、いずれも名演奏の評価を得ています。1986年6月にレコーディングされた第7番では、歌心と慈愛さに満ちていますが、クライマックスでは壮大さも持つなど形態美を感じさせてくれます。

イタリア出身の名指揮者カルロ・マリア・ジュリーニは晩年はヨーロッパを軸に客演指揮者として活躍しました。1986年3月にフィルハーモニア管弦楽団を指揮してフォーレのレクイエムをレコーディングしています。ジュリーニ晩年の崇高さを感じる演奏で、ソプラノのバトル、バリトンのシュミットも際立っています。

ラフマニノフを得意とするヴラディーミル・アシュケナージは、2回目のピアノ協奏曲全集を1980年代中盤に盟友ベルナルト・ハイティンク指揮ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とレコーディングしています。旧録よりも強靭さと色彩が増したアシュケナージのピアノに、渋いコンセルトヘボウ管が完璧なエスコートをしています。

ヴラディーミル・アシュケナージはピアニストとして3回、映像作品も1回、ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集を録音しています。そのいずれもがそれぞれの個性を放つ演奏ですが、比較するとどのような違いがあるのでしょうか。オススメの録音も紹介していきます。

最近のコメント