この投稿では、ヴィルヘルム・バックハウスによる1953年のブラームスのピアノ協奏曲第1番の録音に焦点を当てています。モノラル録音でありながら、バックハウスの独特なロマンティックさと技術が際立ち、指揮者カール・ベームとの協演が印象的です。音質は現代に比べると劣りますが、一聴する価値がある名演奏と評価されています。

オランダのロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団と名指揮者カール・ベームの意外なコラボレーション。コンセルトヘボウでの演奏会に13回しか指揮していませんが1955年にモーツァルトの交響曲5曲を録音しています。厳格な演奏で意外な組み合わせだからこその魅力があります。

カール・ベームと言えば、ゆったりしたテンポで素朴な音楽が得意だと思っていませんか。今回紹介する1959年10月のベルリンフィルとのブラームスの交響曲第1番は、そんなベームのイメージを覆すような、引き締まった重厚感ある演奏を聴かせてくれます。ステレオ初期の録音で、音質も良好です。

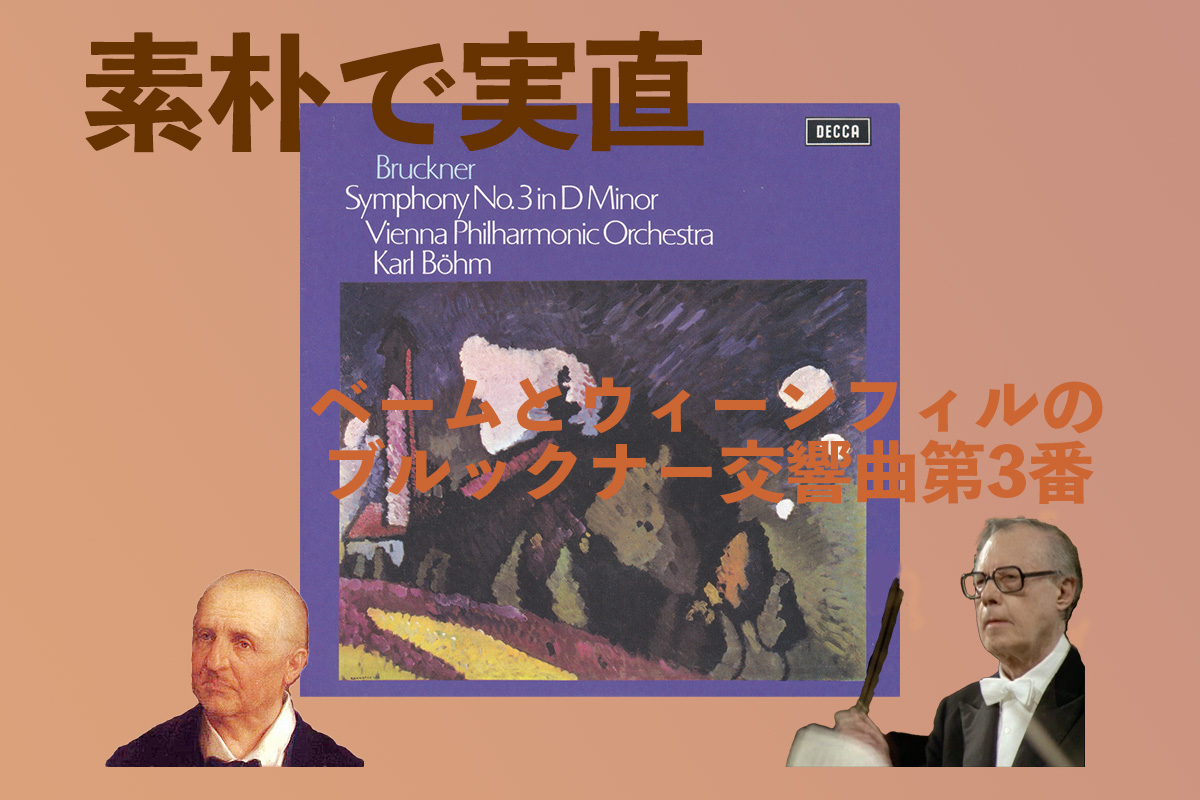

ブルックナーを得意としたカール・ベーム。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団との一連の交響曲録音は評価が高いですが、その中でも交響曲第3番「ヴァーグナー」は1970年9月にデッカで録音されました。音響に定評のあるゾフィエンザールで、素朴で実直なブルックナーの姿を描いています。

ベートーヴェンの交響曲第9番、通称「第九」の録音は数多くあり、名曲だけに名演も多いのですが、どれが良いのか迷いますよね。フルトヴェングラー、ショルティ、ハイティンク、シャイーなどなど、私がこれまで聴いてきた録音の中から、オススメしたいと思う名演、名盤を紹介しています。

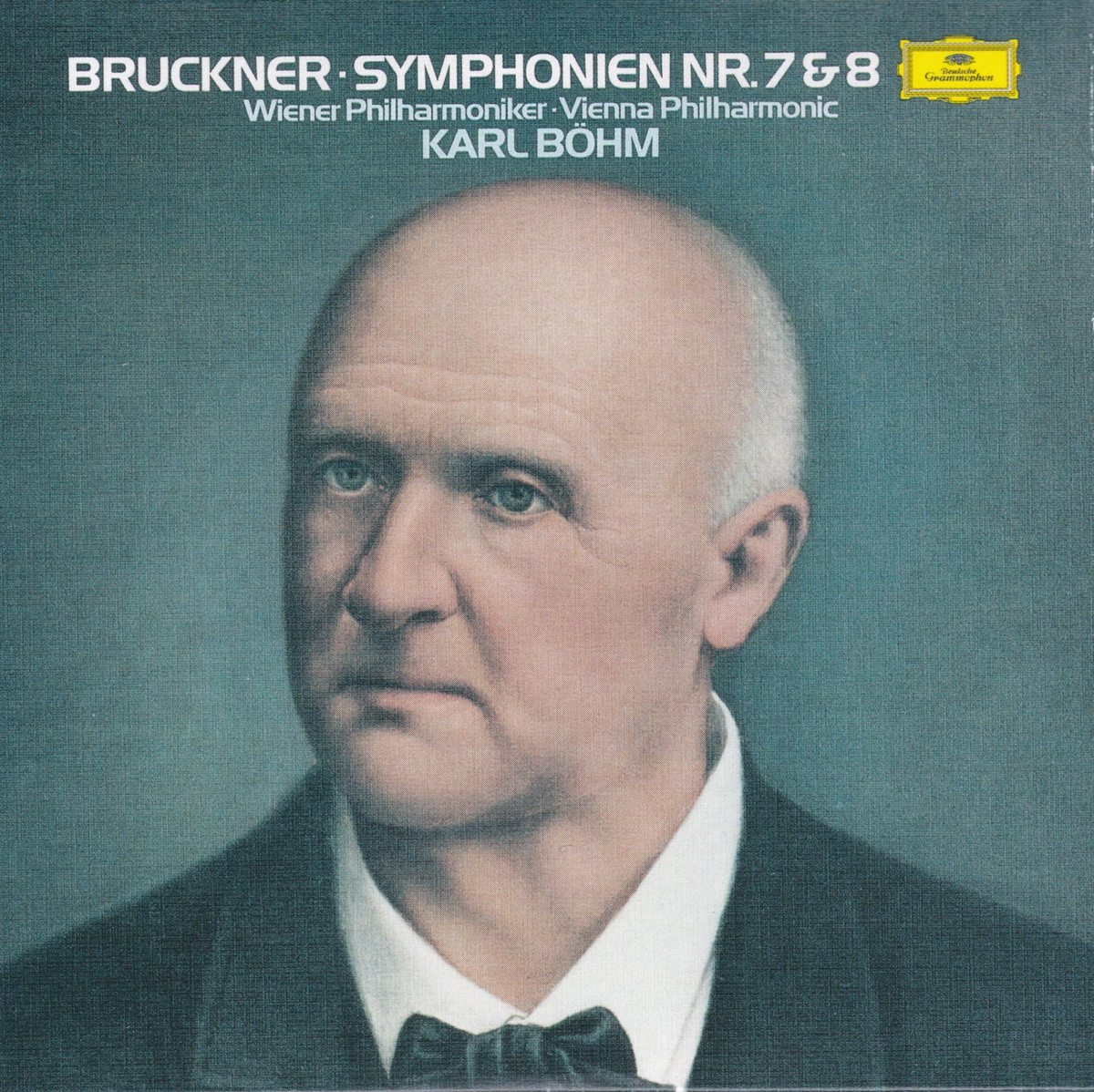

ドイツ=オーストリア作品を得意とした指揮者カール・ベーム。特にウィーンフィルとのブルックナーの録音はどれもオーソドックスで素晴らしいです。第7番は1976年9月の録音で、ウィーンフィルの美音を活かして伸びやかで牧歌的な演奏をおこなっています。

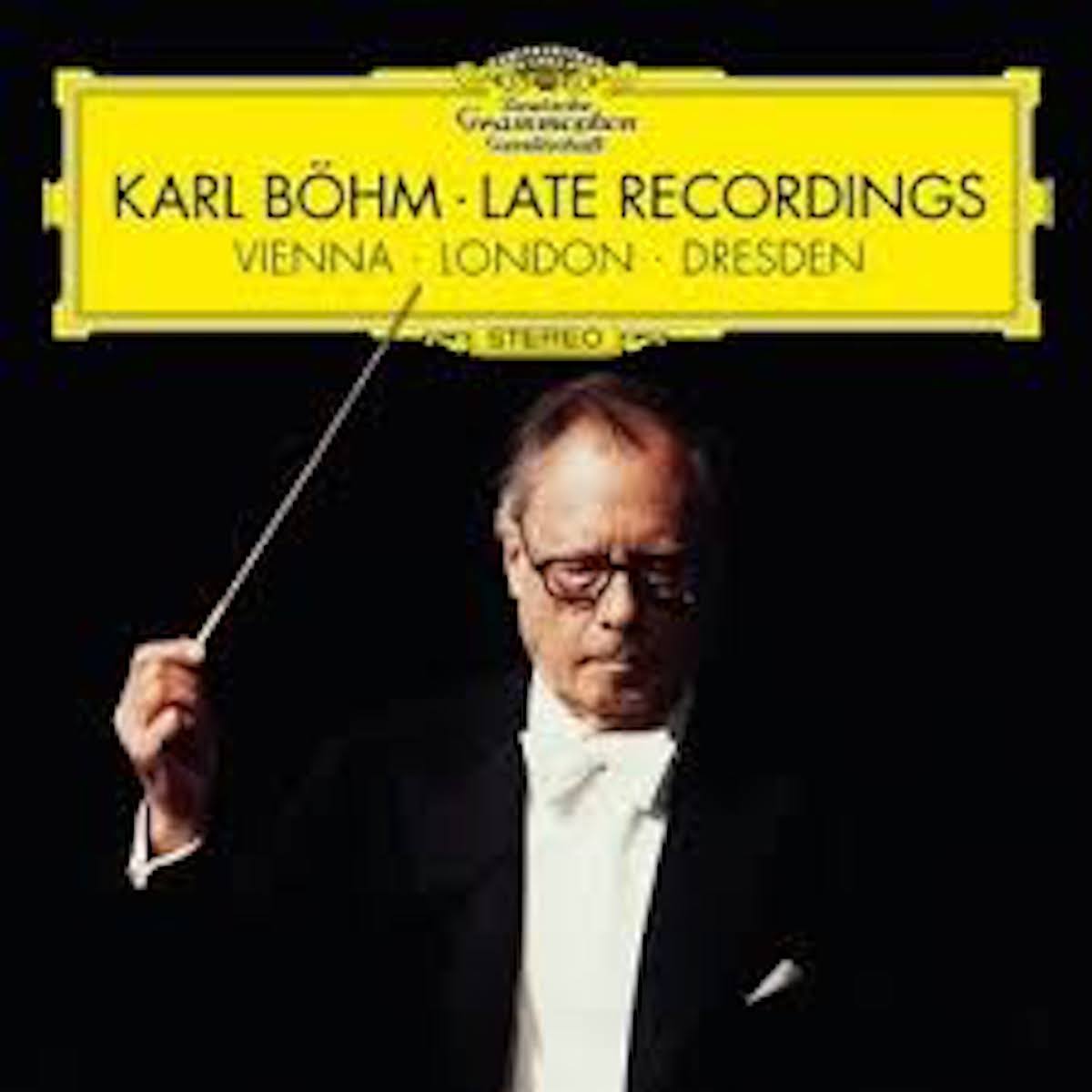

ドイツ=オーストリア音楽の巨匠指揮者であったカール・ベームは、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」を5回録音しています。1963年のバイロイト音楽祭や来日公演でのライヴ録音やウィーン・フィルハーモニー管弦楽団との全集でのセッション録音、さらには壮年期から晩年まで変化していくベームの音楽を聴き比べて徹底比較します。

カール・ベームはベートーヴェンの第九交響曲を何度か録音していますが、1957年にウィーン交響楽団と録音したものはモノラル録音ながら溢れる熱気を伝えています。全体的に厳しく質実剛健という印象ですが第3楽章の慈愛に満ちた演奏はベームならではでしょう。

ドヴォルザークの不朽の名作「新世界より」。意外にもセッション録音では一度だけのレコーディングとなったカール・ベームの演奏は、1978年にウィーンフィルを指揮したもの。ゴツゴツした触感で進む第1楽章と第2楽章での慈愛に感動します。ドヴォルザークの新しい魅力を引き出すことに成功しています。

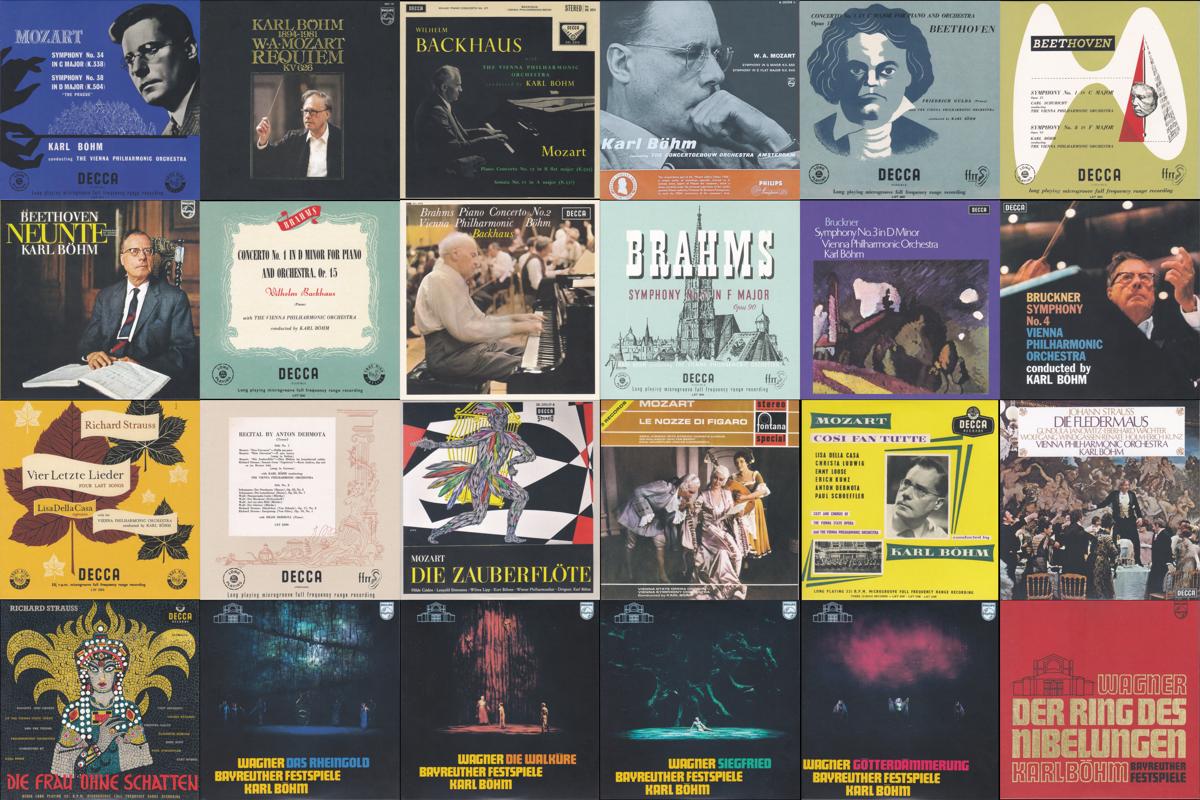

今年2021年は指揮者カール・ベームの没後40周年のアニバーサリー。ユニバーサル・ミュージックでは大型の企画が2つあり、その一つ目の「カール・ベーム デッカ・フィリップス録音全集」のCDボックスがリリースされました。38枚組に、さらにバイロイト音楽祭の『ニーベルングの指環』がBlu-ray Audioになっています。

最近のコメント