10月12日更新:ヤルヴィ&トーンハレ管を追加を追加。作曲家アントン・ブルックナーの最高傑作と言われる交響曲第8番。古今東西の名指揮者とオーケストラがこの曲を録音してきました。ベーム、カラヤン、ハイティンクの往年の録音から、ヤンソンス、ネルソンス、ティーレマンなど最新も含めて名盤を紹介していきます。

フィンランド出身の若手指揮者クラウス・マケラは、1996年生まれで既にオスロ・フィルハーモニー管弦楽団とパリ管弦楽団で首席指揮者を務め、2027年にはロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とシカゴ交響楽団のポストに就任する予定です。マケラがなぜ愛されるのか、その理由を分析してみました。

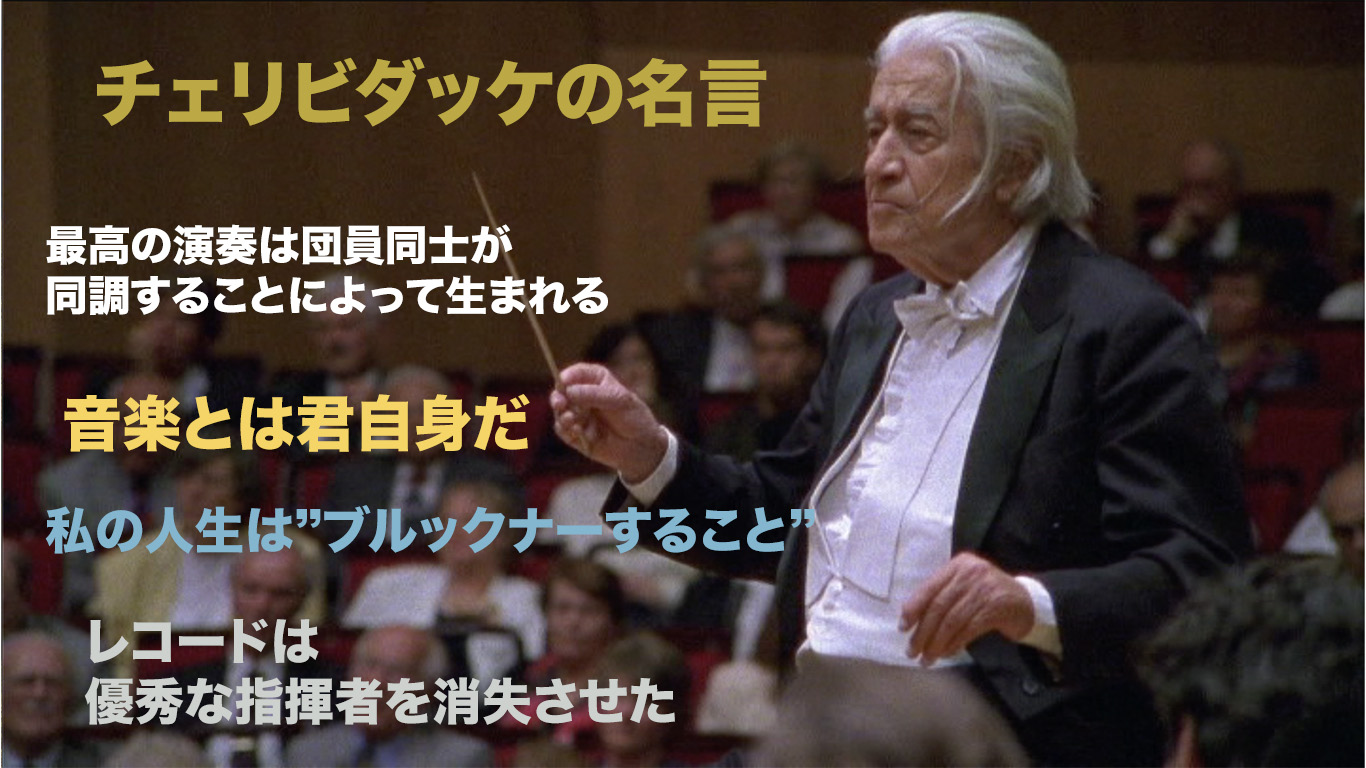

ルーマニア出身の指揮者セルジュ・チェリビダッケは録音嫌いとして有名で、歯に衣着せない発言も度々しました。ここではチェリビダッケのドキュメンタリー「チェリビダッケの庭」とオーケストラとのリハーサルの映像から、琴線に触れる名言を紹介していきます。『音楽とは君自身だ』、『私の人生はブルックナーすること』などを紹介。

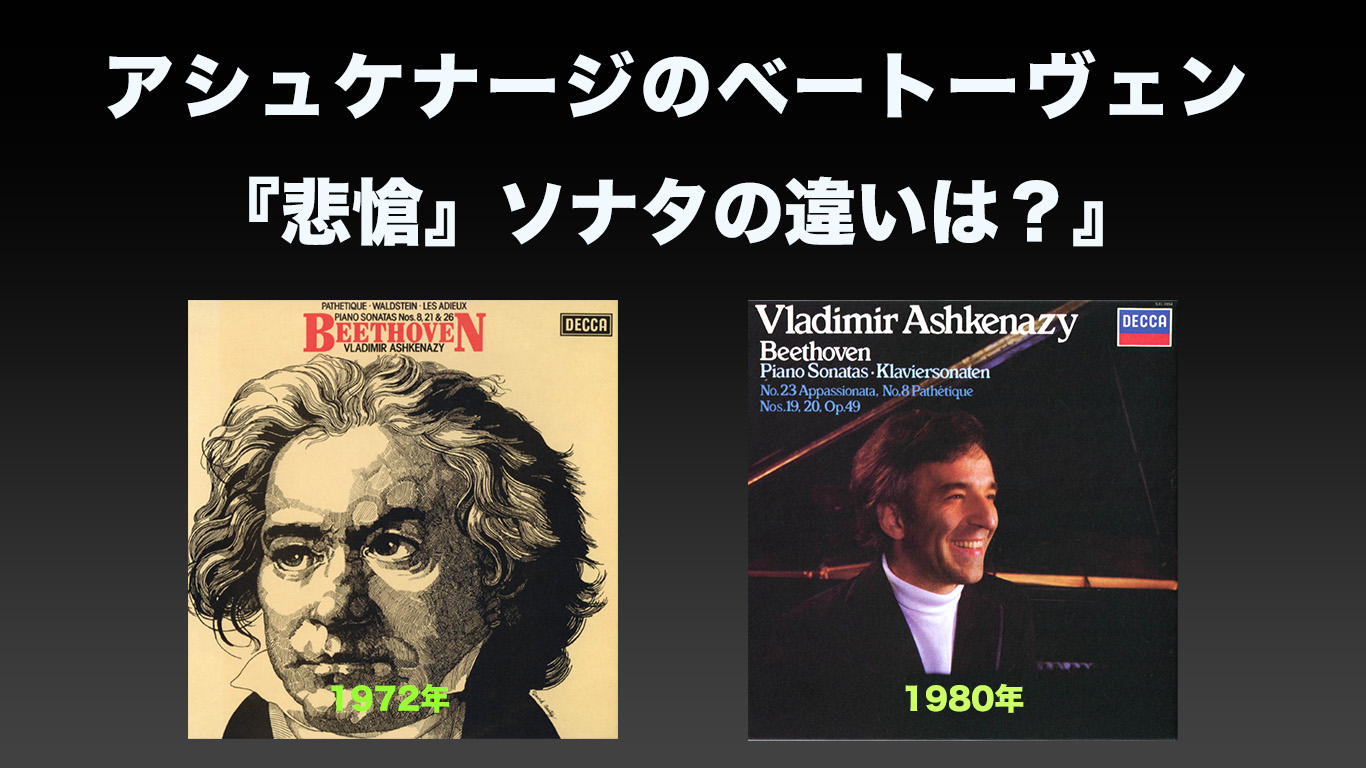

ヴラディーミル・アシュケナージはベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番『悲愴』Op.13を2回、録音しています。1回目の1972年12月と、2回目の1980年12月の録音で、アシュケナージの演奏はどのように違うのでしょうか。聴き比べしてみました。

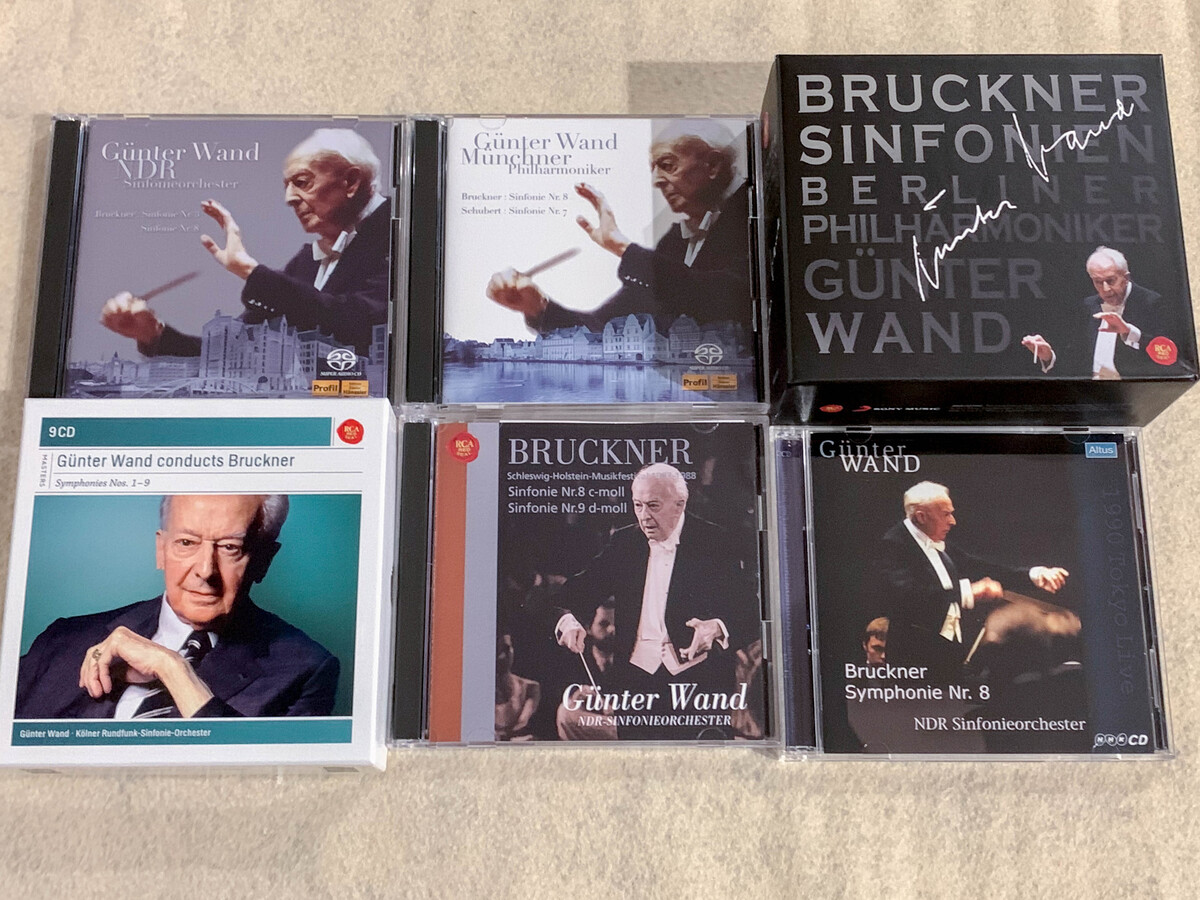

ドイツ出身の指揮者で、ブルックナーを得意としたのがギュンター・ヴァント。ライヴ録音や死後にリリースされたものも含めて何種類もレコーディングがありますが、そのどれもが一味違う演奏。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団や北ドイツ放送交響楽団など、ヴァントのブルックナーの魅力を語ります。

ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」。せっかくならウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴いてみませんか。ベーム、バーンスタイン、アバド、ラトル、ティーレマン、ネルソンスまで、ウィーンフィルによる第九録音のそれぞれの特徴をご紹介します。

ベートーヴェンの交響曲第9番、通称「第九」の録音は数多くあり、名曲だけに名演も多いのですが、どれが良いのか迷いますよね。フルトヴェングラー、ショルティ、ハイティンク、シャイーなどなど、私がこれまで聴いてきた録音の中から、オススメしたいと思う名演、名盤を紹介しています。

ドイツ=オーストリア音楽の巨匠指揮者であったカール・ベームは、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」を5回録音しています。1963年のバイロイト音楽祭や来日公演でのライヴ録音やウィーン・フィルハーモニー管弦楽団との全集でのセッション録音、さらには壮年期から晩年まで変化していくベームの音楽を聴き比べて徹底比較します。

ヴラディーミル・アシュケナージはピアニストとして3回、映像作品も1回、ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集を録音しています。そのいずれもがそれぞれの個性を放つ演奏ですが、比較するとどのような違いがあるのでしょうか。オススメの録音も紹介していきます。

20世紀後半を代表する指揮者の一人、サー・ゲオルグ・ショルティ。幅広いレパートリーを持っていましたが、ベートーヴェンも重要な作曲家でした。ウィーンフィルやシカゴ響、ベルリンフィルを指揮したショルティのベートーヴェン録音についてまとめています。

最近のコメント