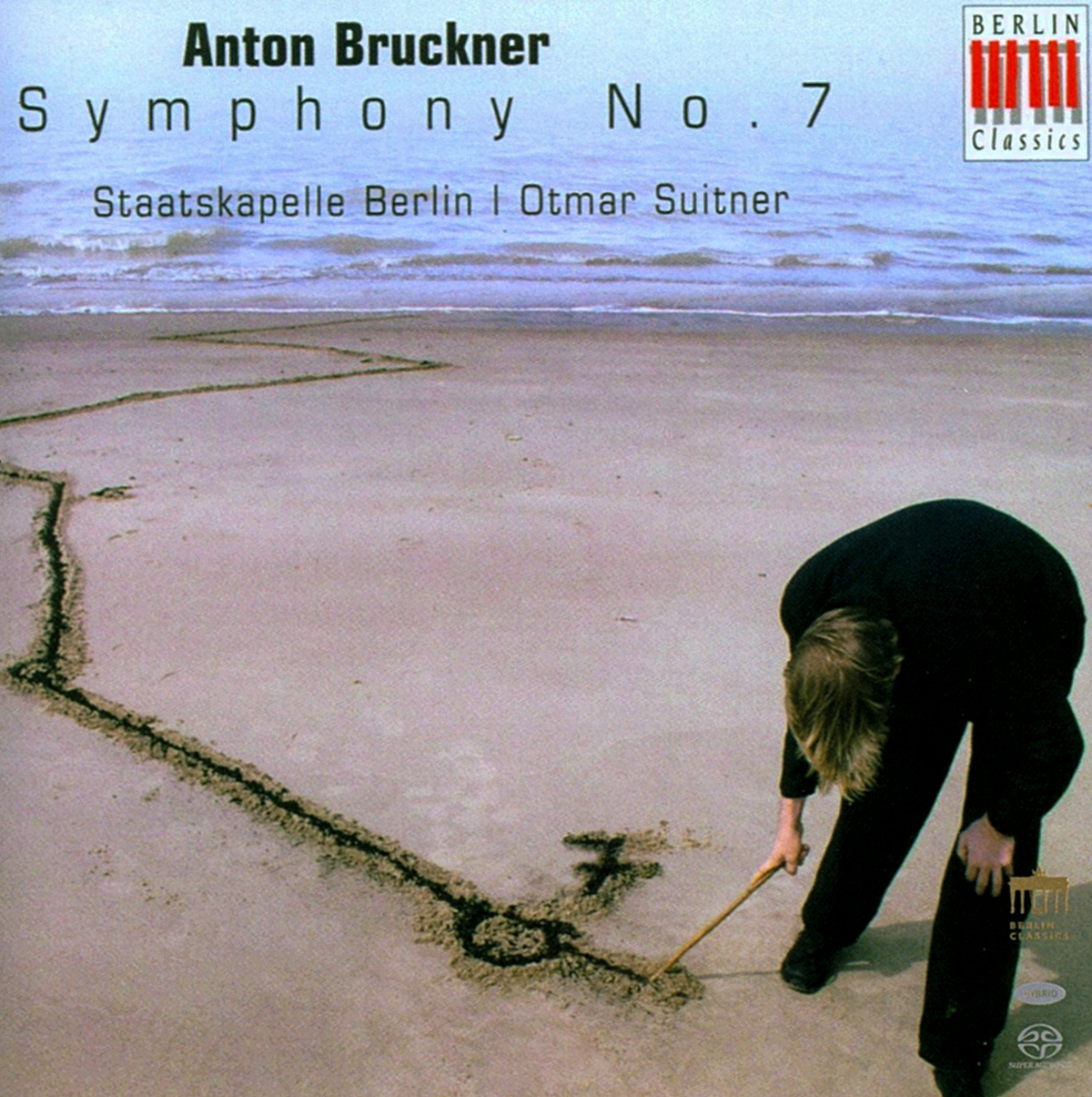

オトマール・スウィトナーとシュターツカペレ・ベルリンによるブルックナー交響曲第7番の録音が、1989年1月にベルリンで行われ、最新のマスタリングが施されたタワーレコード限定CDとして紹介されている。この演奏は軽やかさと気品に満ち、特に第1楽章と第2楽章の繊細な響きが高く評価されている。若葉の緑が映える季節にぴったりの音楽として推奨される。

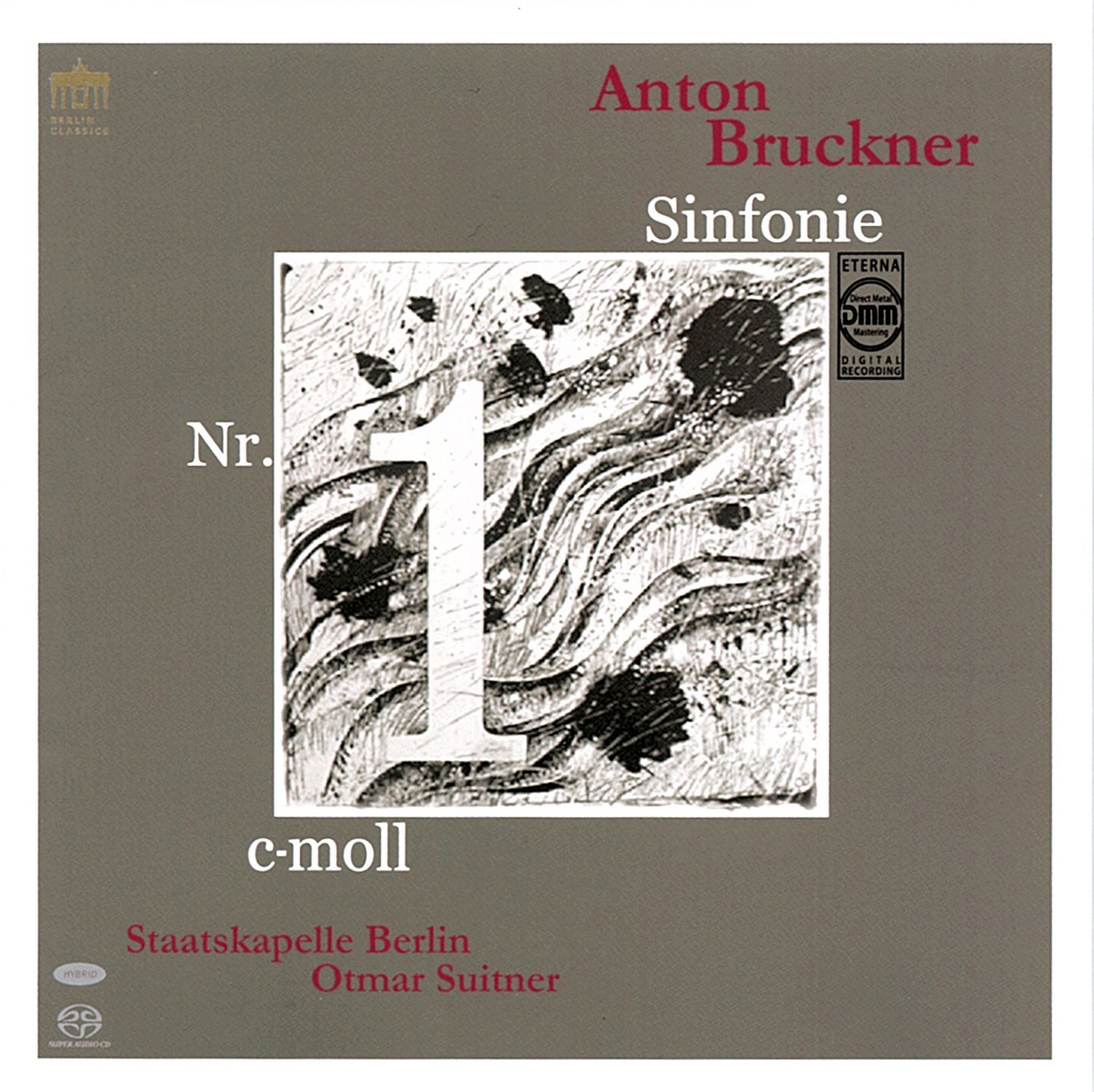

約2ヶ月ぶりの投稿で、クラシック音楽からしばらく離れていたことを振り返りつつ、オトマール・スウィトナーによるブルックナーの交響曲第1番を紹介します。スウィトナーは東ドイツを代表する指揮者で、彼の録音はリンツ稿を使用し、特徴的な素朴さが表れています。彼の指揮のもと、演奏は透明感あり、ブルックナーの魅力を引き出しています。

東ドイツを代表する指揮者の一人クルト・ザンデルリングは当時は珍しくシベリウスに取り組んだ指揮者。交響曲全集はベルリン交響楽団との録音で、1970年から77年にかけてイエス・キリスト教会でのセッション録音。シンフォニックに響かせながらも初期の交響曲の英雄的な響かせ方や、後期交響曲での空気感のある侘び寂びが見事です。

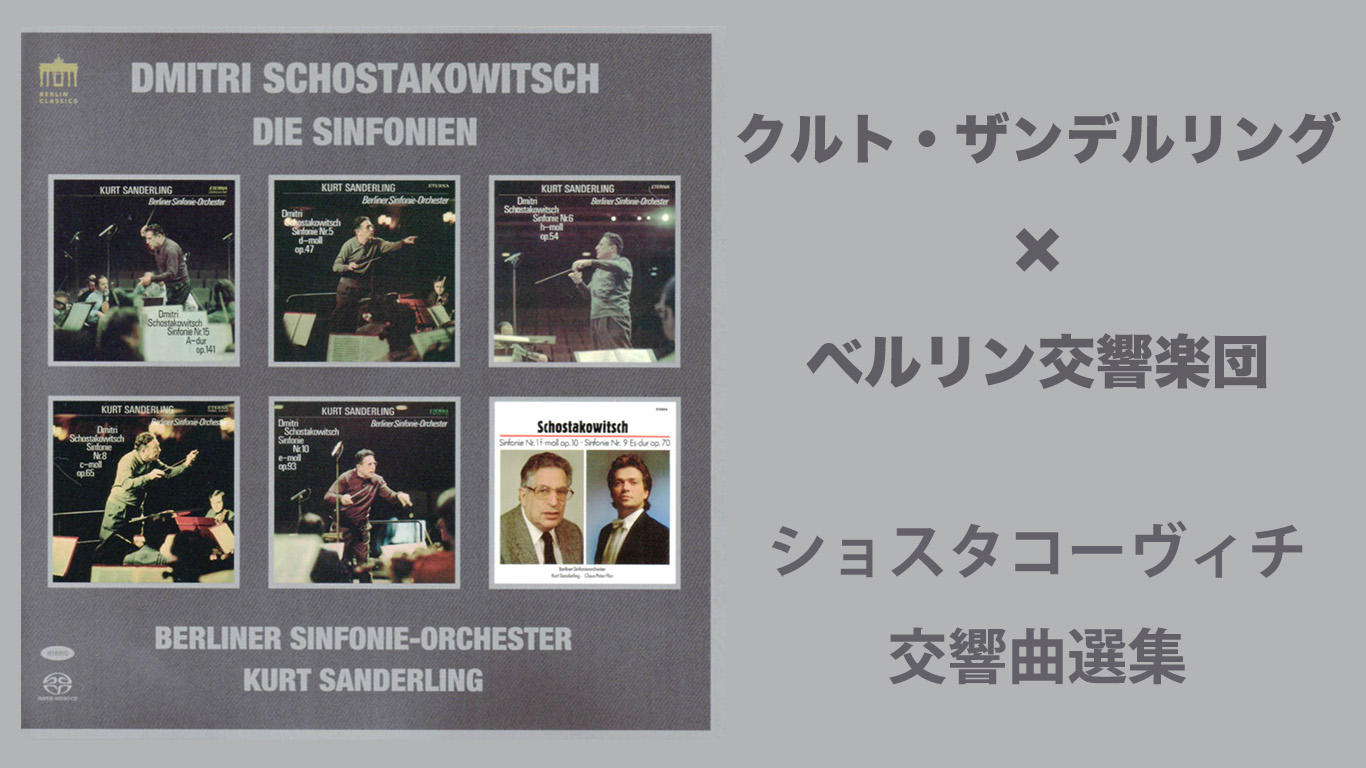

旧ソ連でエフゲニー・ムラヴィンスキーのアシスタントも務めたクルト・ザンデルリングはショスタコーヴィチを得意としていて、ベルリン交響楽団と第1番、5番、6番、8番、10番と15番を録音しています。柔らかさと重厚さがありつつも第5番や10番では圧倒的な演奏。さすがです。

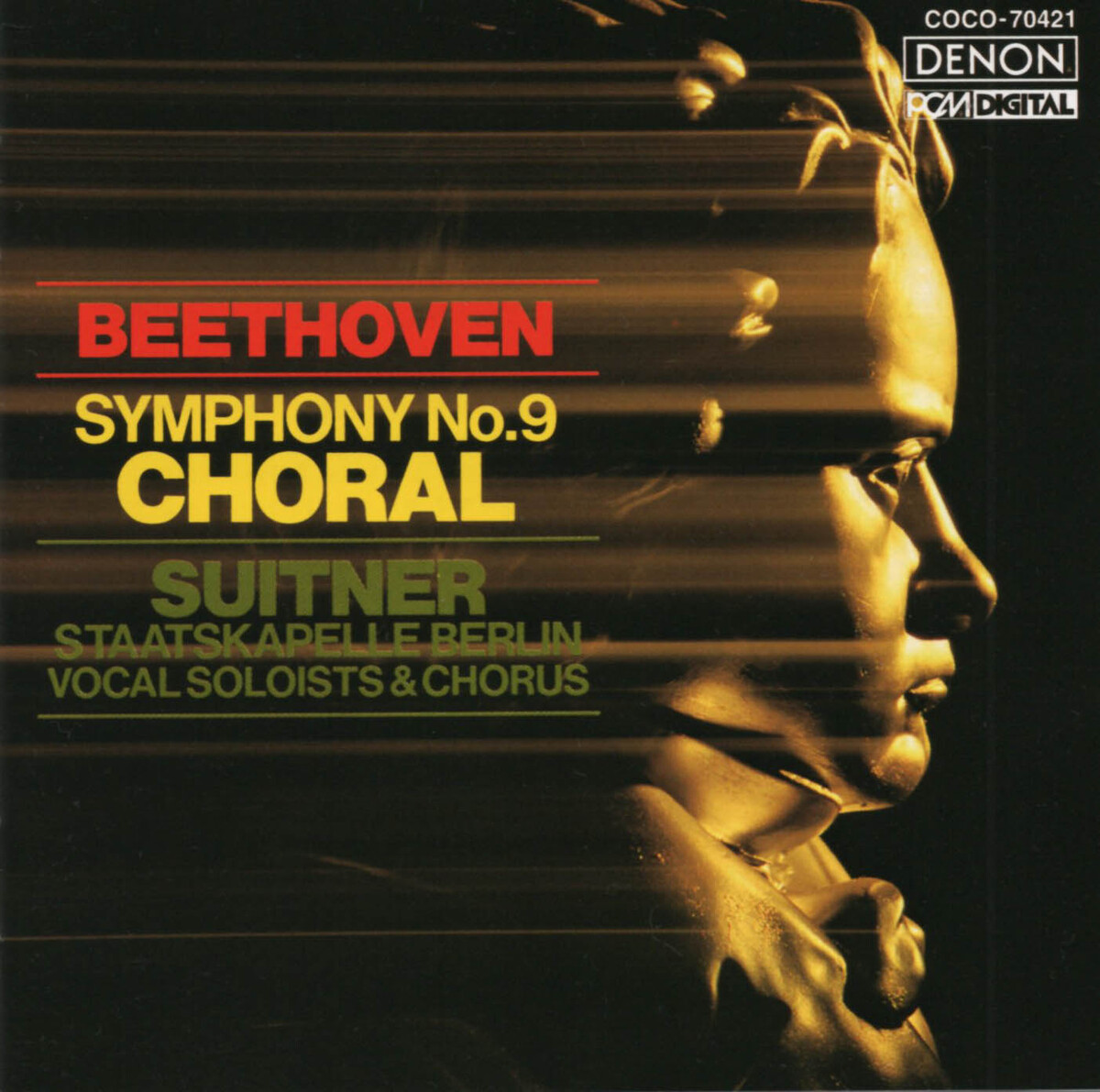

オーストリア生まれでドイツを代表する指揮者、オトマール・スウィトナーはいぶし銀の指揮者として知られ日本でも人気がありました。シュターツカペレ・ベルリンと1980年代に完成させたベートーヴェンの交響曲全集は今でも聴き継がれています。1982年に録音された第九はオーソドックスで安心して聴ける1枚。

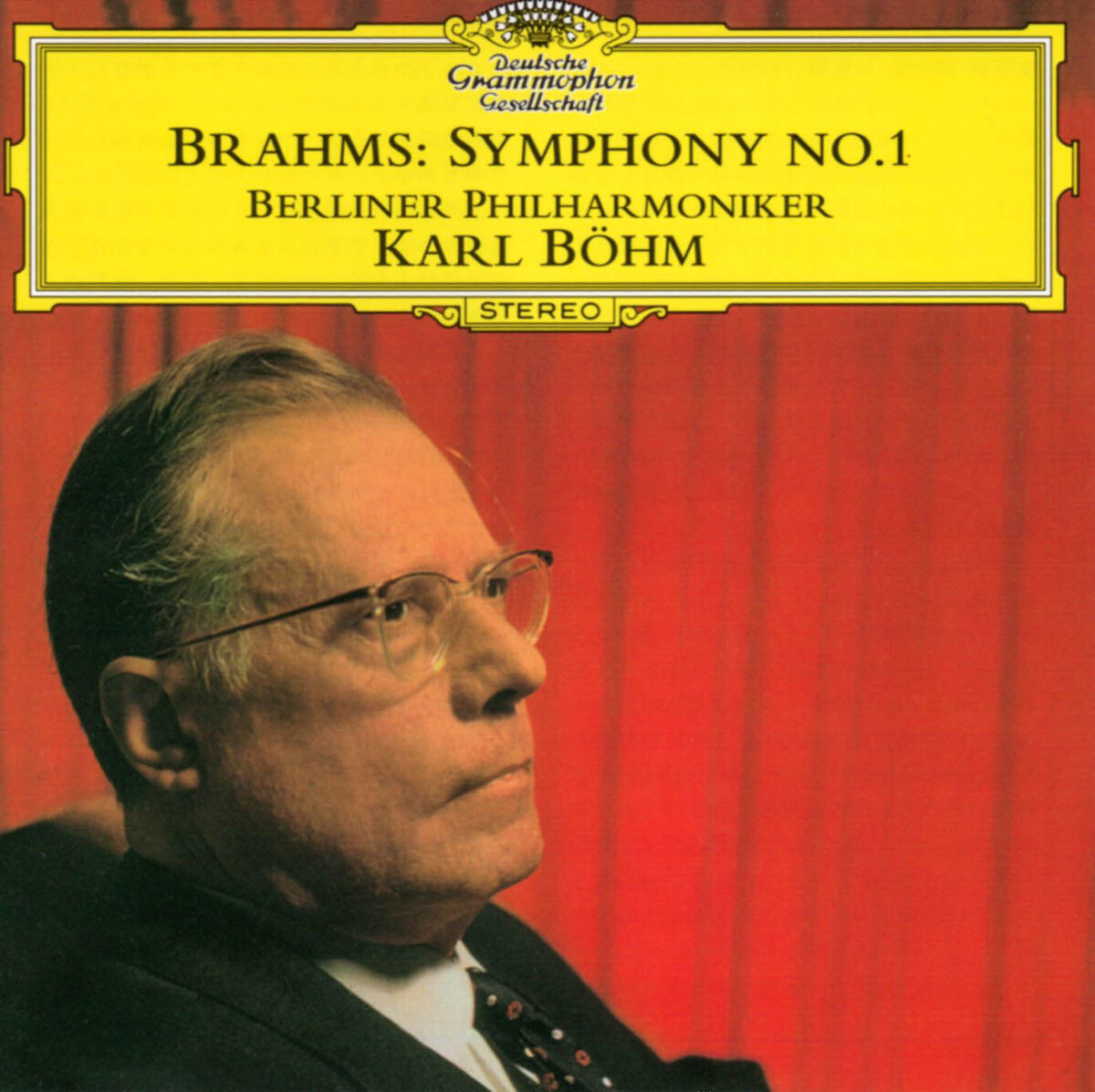

カール・ベームと言えば、ゆったりしたテンポで素朴な音楽が得意だと思っていませんか。今回紹介する1959年10月のベルリンフィルとのブラームスの交響曲第1番は、そんなベームのイメージを覆すような、引き締まった重厚感ある演奏を聴かせてくれます。ステレオ初期の録音で、音質も良好です。

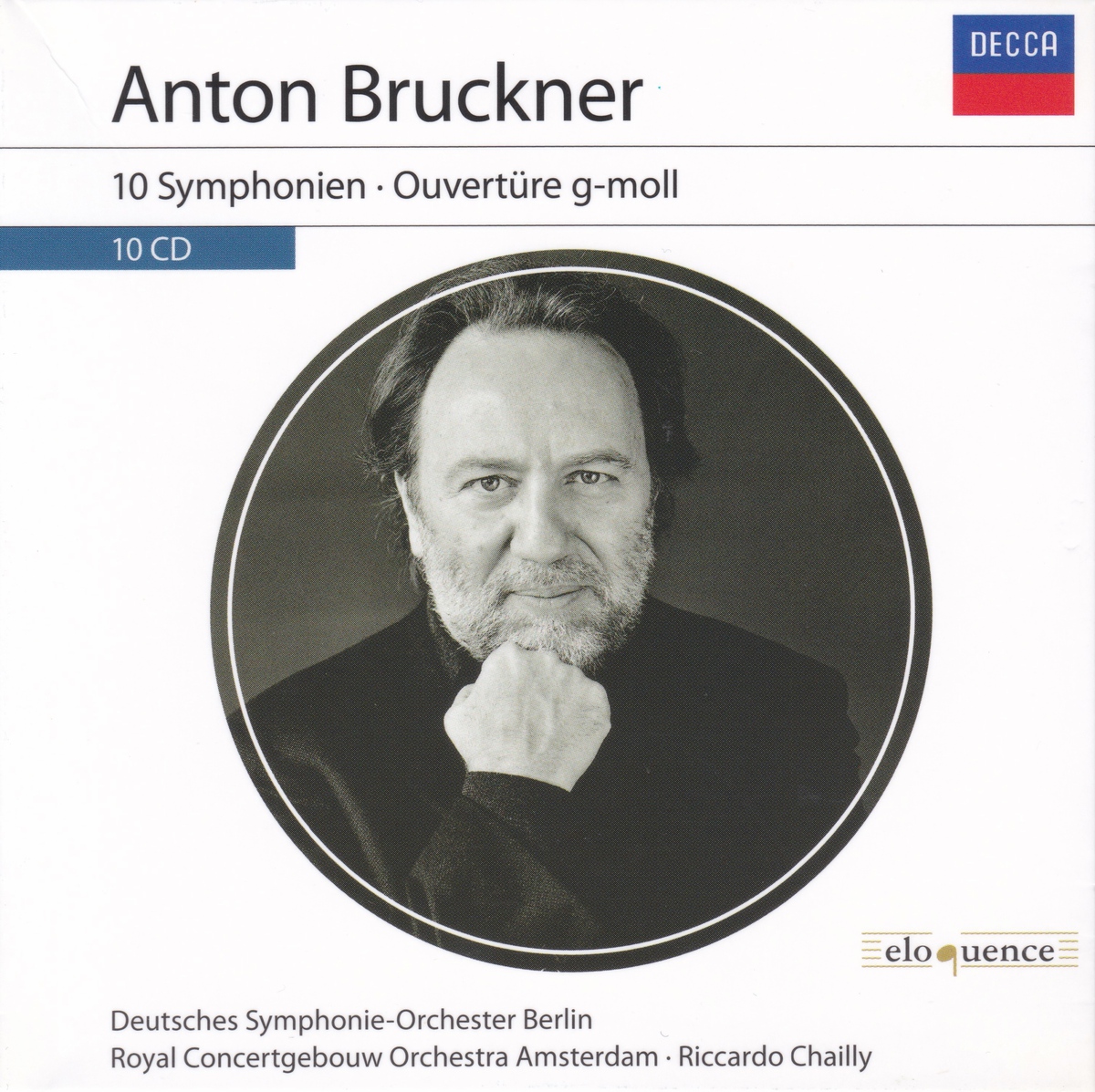

リッカルド・シャイーはベルリン放送交響楽団(現ベルリン・ドイツ交響楽団)とロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団を振り分けてブルックナーの交響曲全集を完成させています。15年間に及び長期の企画でじっくりとブルックナーに向き合ったシャイーが美しさとまろやかさで新たな魅力を引き出しています。

鋼鉄のタッチと評された旧ソ連出身のピアニスト、エミール・ギレリス。1972年6月にオイゲン・ヨッフム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とブラームスのピアノ協奏曲2曲を録音しています。硬質のオーケストラのサウンドに、力強く硬いピアノが加わります。どこか不器用さもある硬派な演奏です。

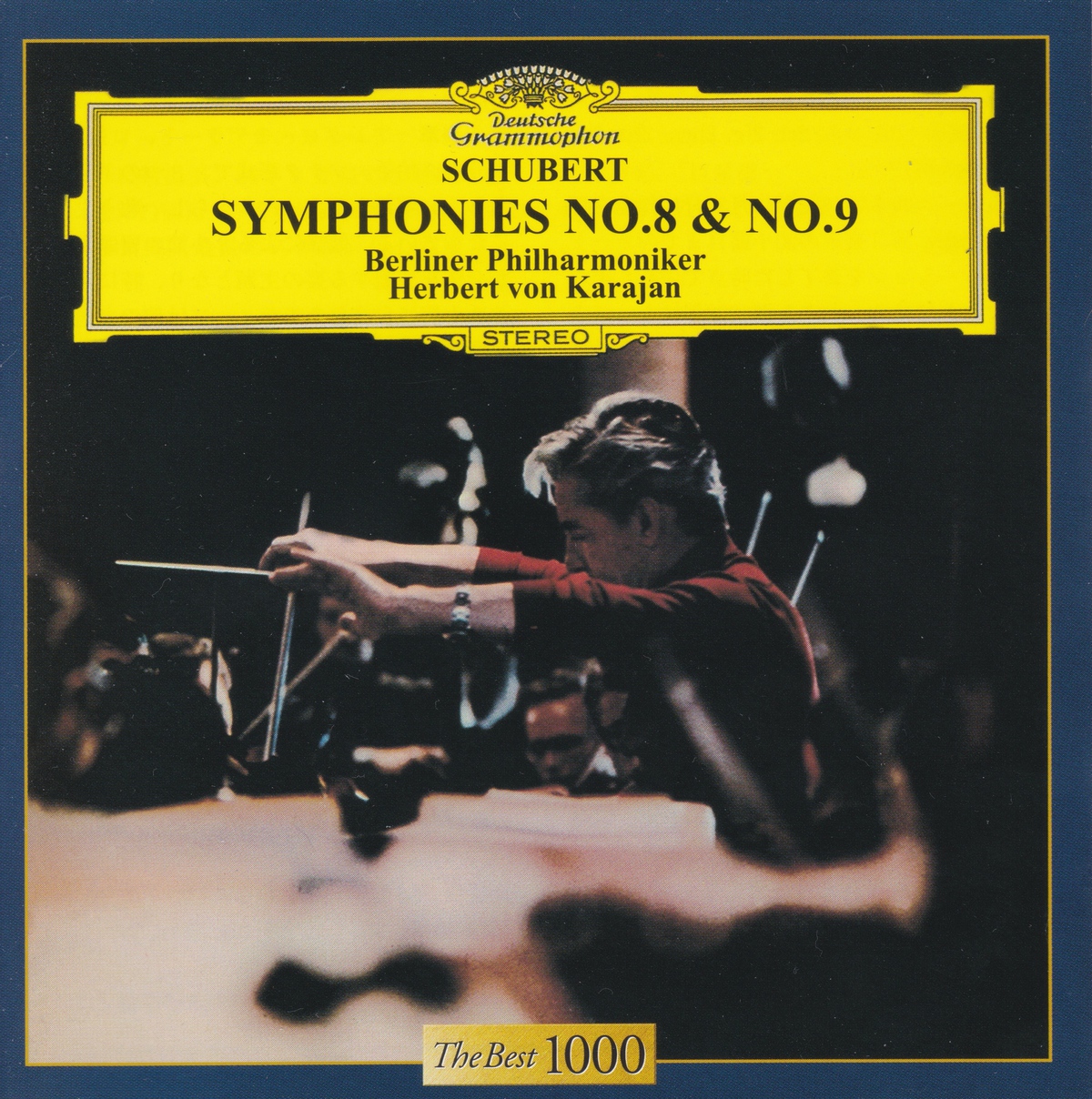

ヘルベルト・フォン・カラヤンは意外にも同じオーストリア出身の作曲家フランツ・シューベルトの作品をあまり録音していません。1964年から68年に掛けてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と録音された交響曲第7番「未完成」と第8番「ザ・グレート」のセッション録音は、カラヤンらしくスタイリッシュにカッコよく演奏されています。

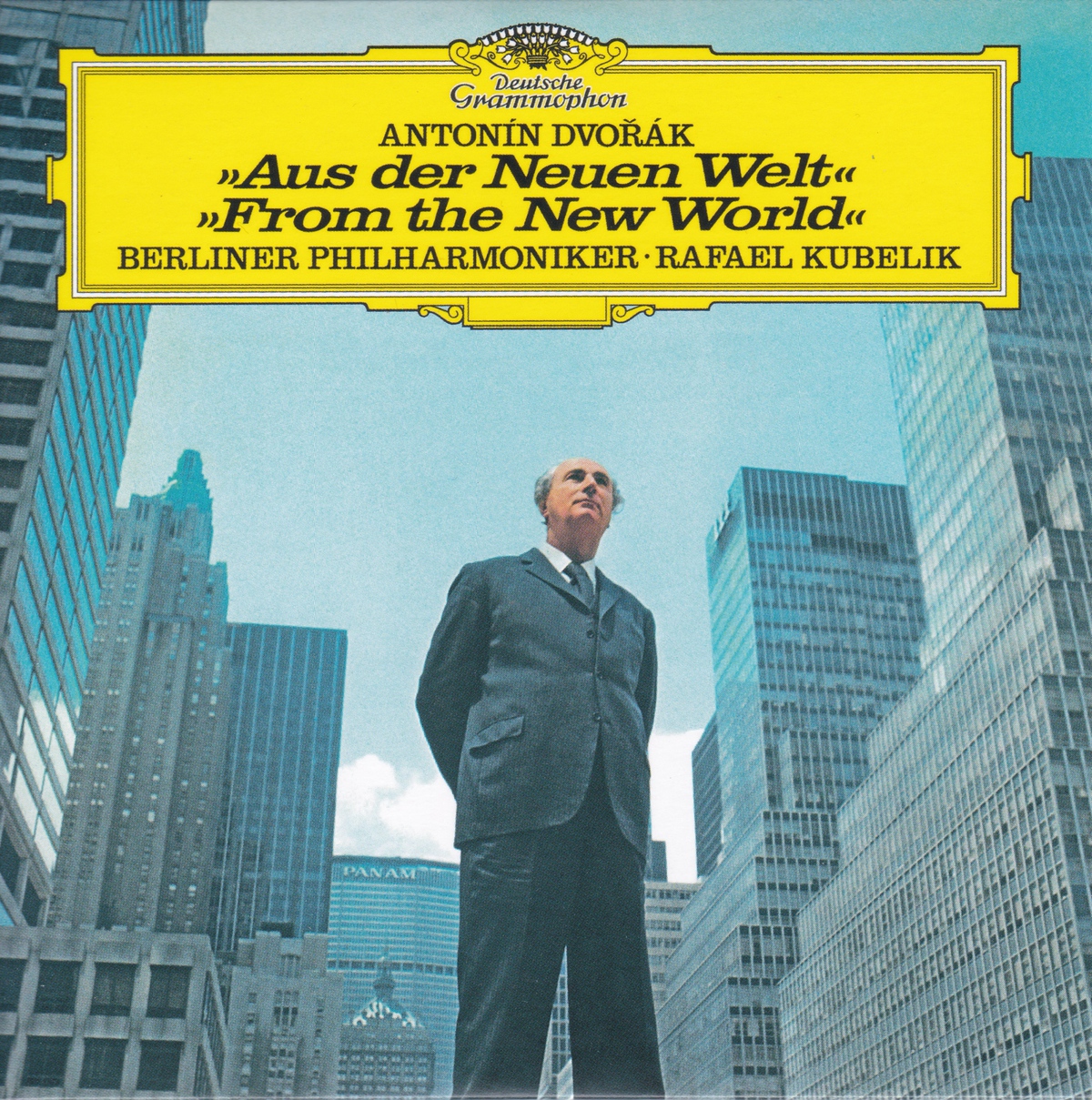

チェコ出身の名指揮者ラファエル・クーベリックは1966年から72年にかけてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮してドヴォルザークの交響曲全集を録音しました。第8番と9番はベルリンフィルの力強い演奏でノスタルジーにしない普遍的な演奏に仕上げています。

最近のコメント