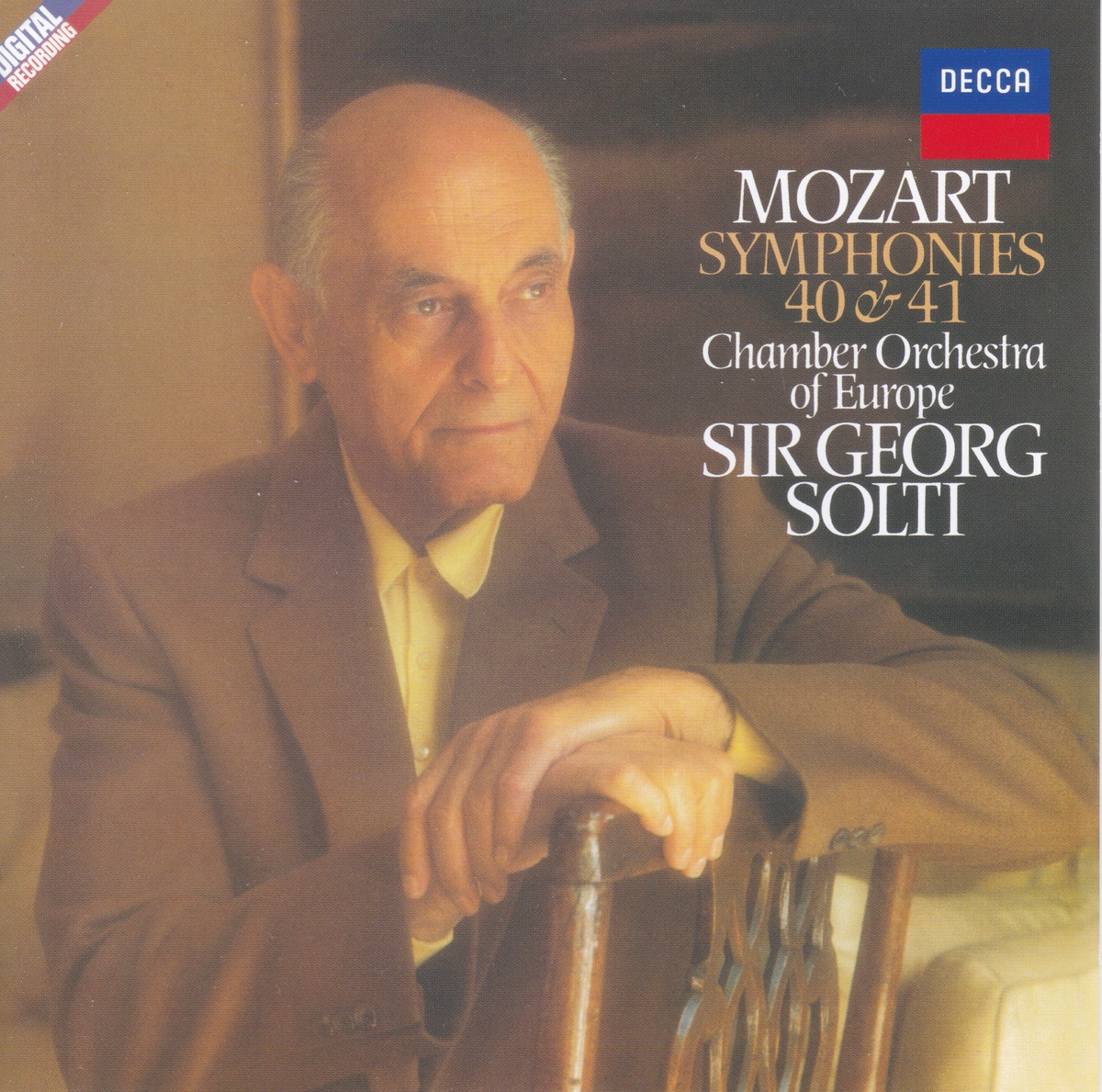

モーツァルトのオペラを多く演奏、録音してきたサー・ゲオルグ・ショルティですが、意外にも交響曲は録音がわずかです。後期交響曲の第40番と41番は初録音となったヨーロッパ室内管と1984年6月におこなわれました。楽譜に忠実ながらも引き締まった表情を見せるショルティのモーツァルトです。

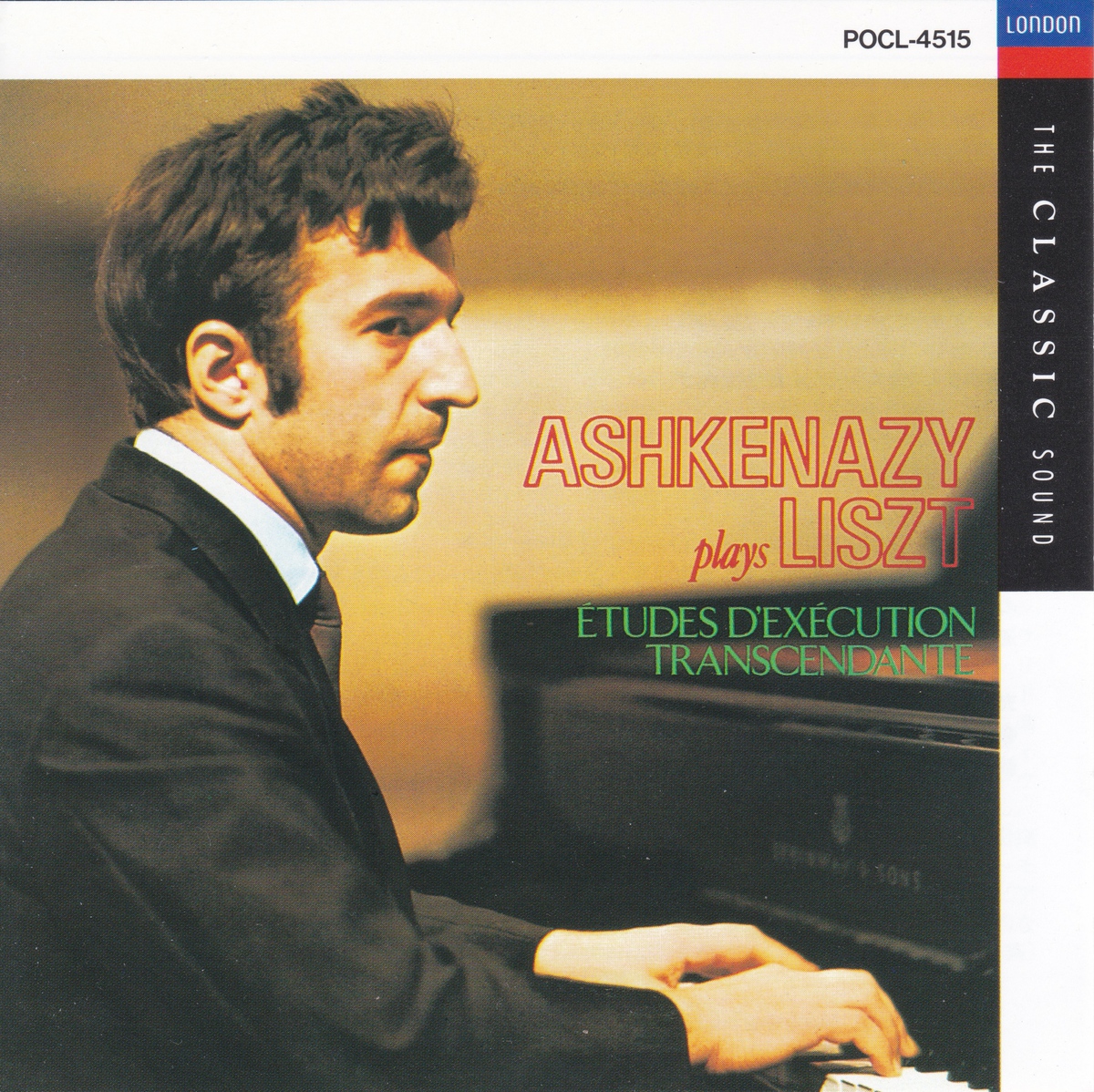

ヴラディーミル・アシュケナージはキャリア初期にフランツ・リストの作品を演奏していましたが、1970年に録音された超絶技巧練習曲集は高い集中力とカミソリのようなシャープなテクニックがただただすごいです。日本のレコード・アカデミー賞を受賞し、エフゲニー・キーシンからも高評価のアシュケナージのリストを紹介します。

リッカルド・ムーティは音楽監督を務めているシカゴ交響楽団を指揮して、2016年6月にブルックナーの交響曲第9番をライヴ録音しています。ムーティにとって初のブルックナーの録音で、シカゴ響の健康的なサウンドでブルックナーの大作を描いた、伸びやかな旋律を引き出したムーティ渾身の演奏です。

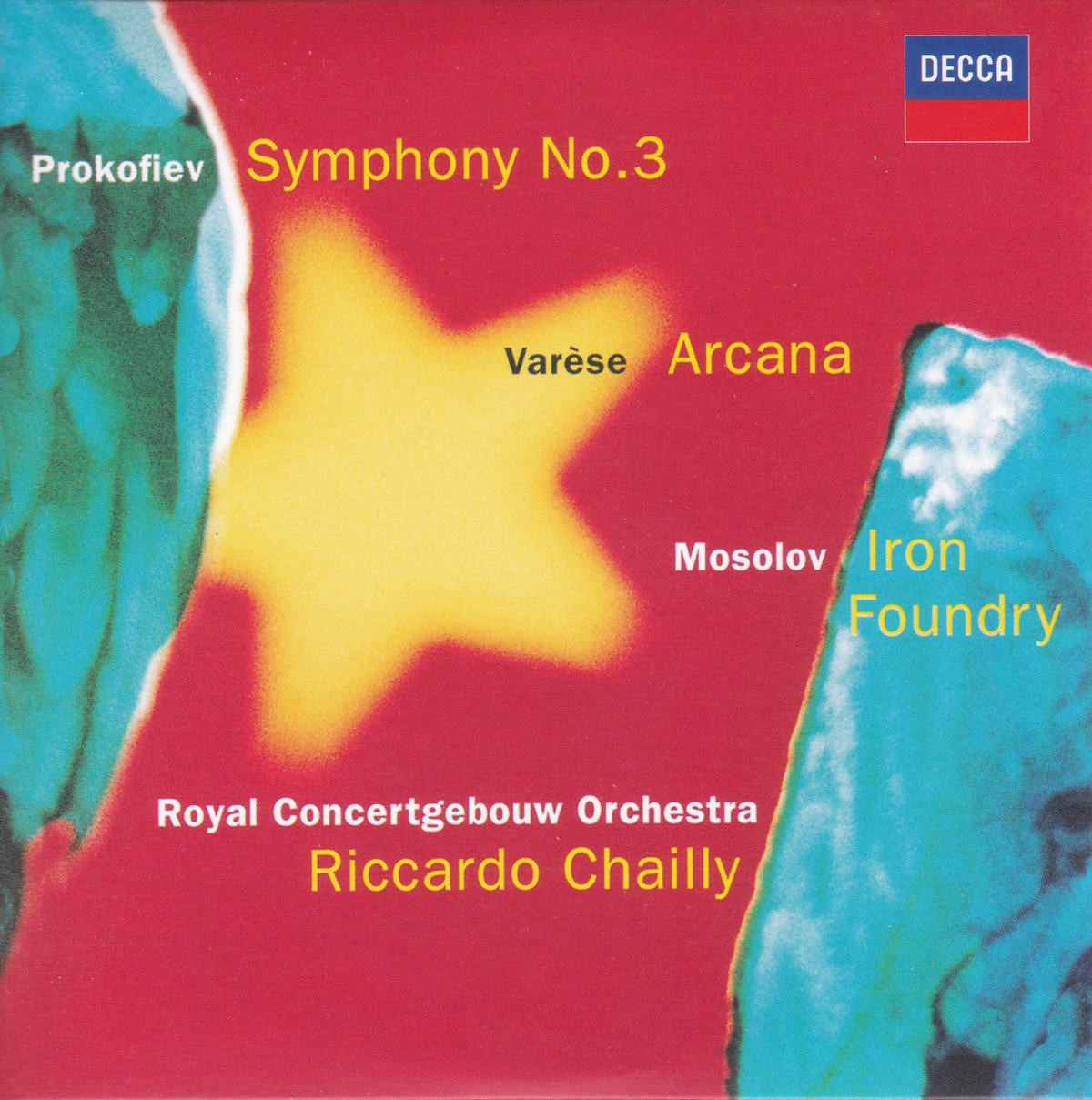

リッカルド・シャイーはロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者時代、1991年5月にプロコフィエフの交響曲第3番を録音しています。シャイーにとっての現時点で唯一プロコフィエフで録音した交響曲で、10年ぶりの再録音。アヴァンギャルドな響きでカラフルなサウンドで描いています。

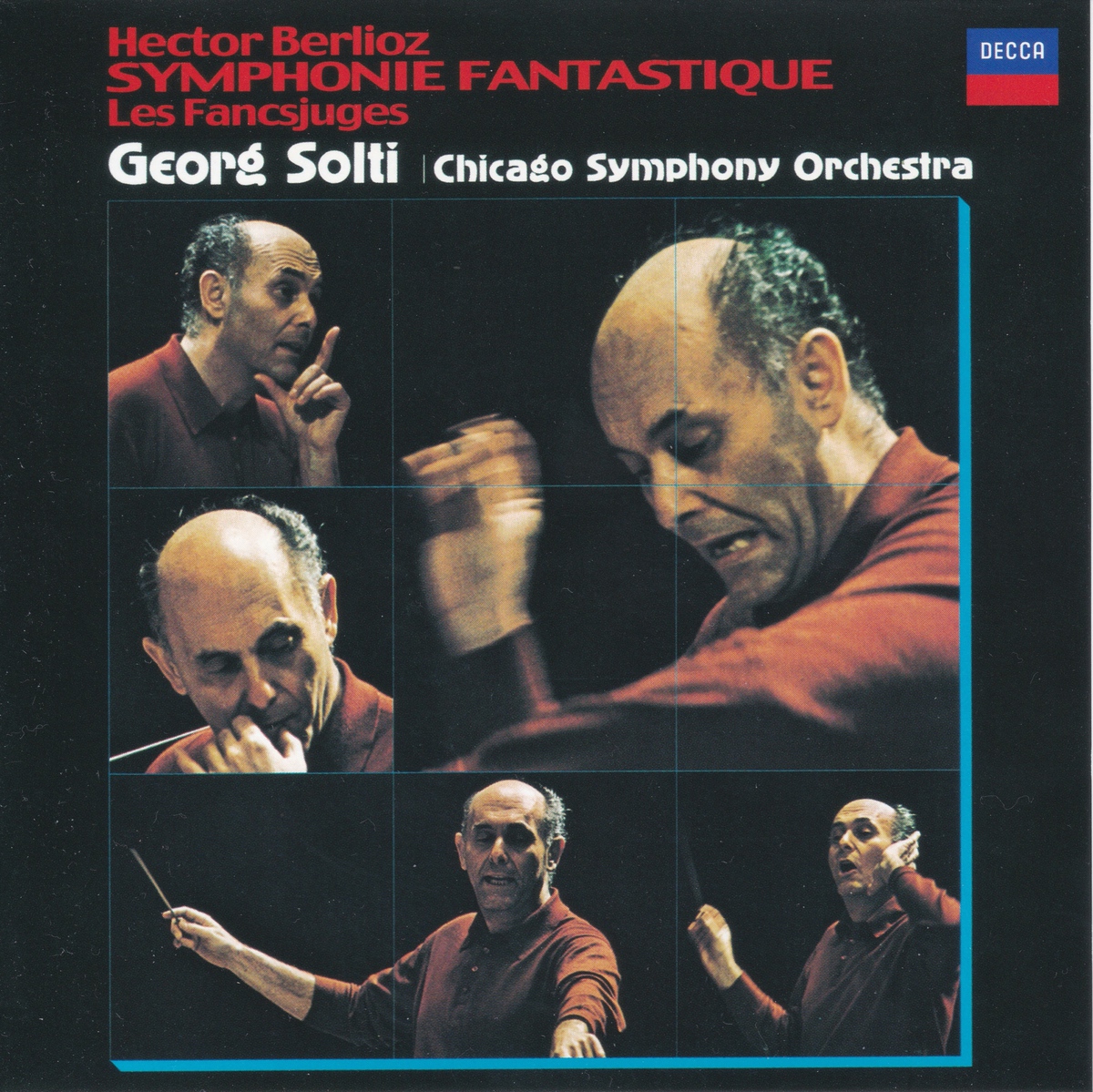

名盤が多いサー・ゲオルグ・ショルティとシカゴ交響楽団の初期録音ですが、1972年5月に録音されたベルリオーズの「幻想交響曲」はその代表作。米国グラミー賞のベスト・アルバムを含む三冠を受賞しています。オーケストラを鳴らし切ったスケールと溢れる躍動感がすごいです。

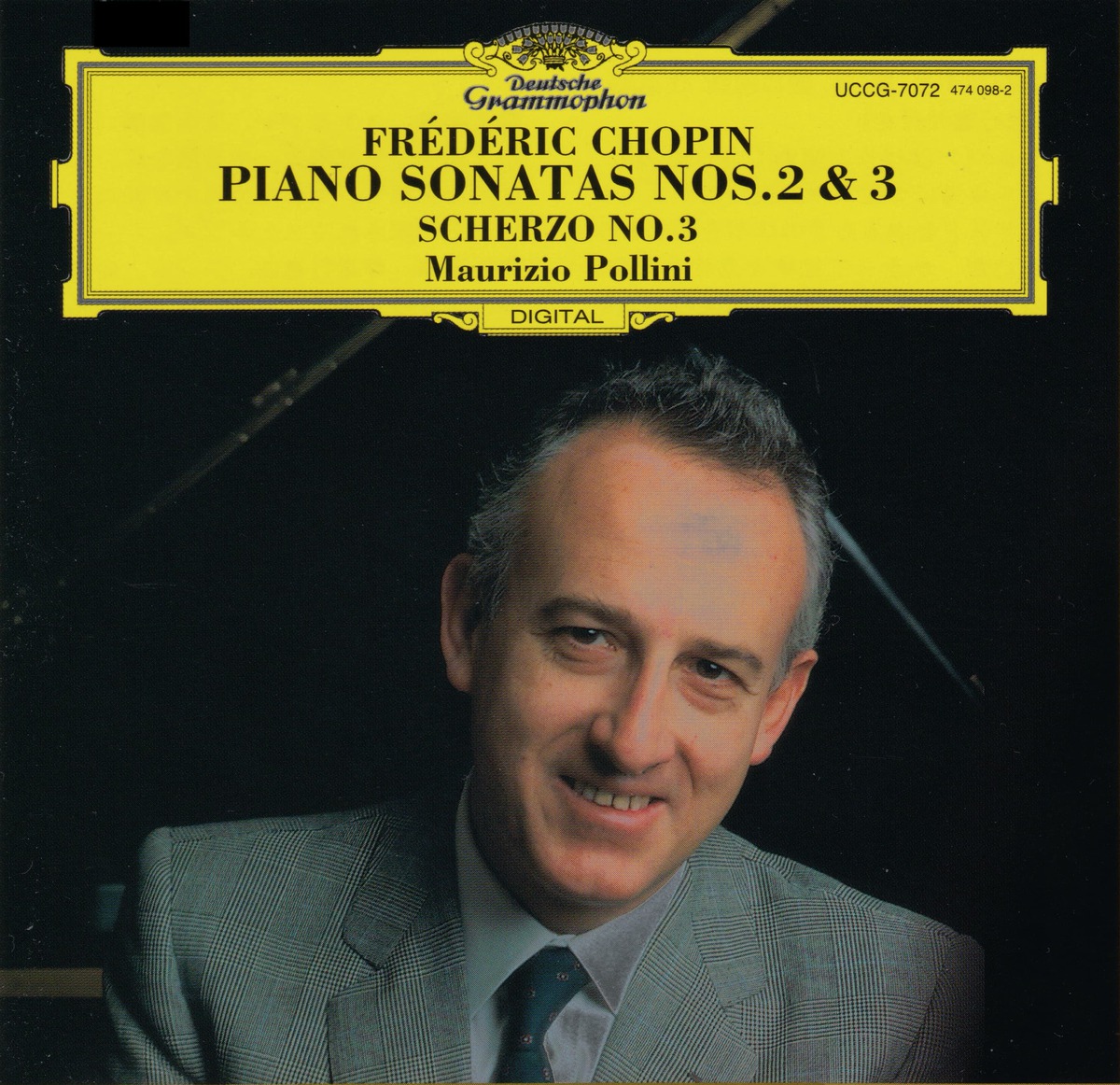

現代を代表するピアニストの一人、マウリツィオ・ポリーニはショパンのピアノソナタ第2番と第3番を1984年に録音しました。正確なコントロールと力強い圧倒的な演奏で、丸みも感じられます。日本のレコード・アカデミー賞とオランダのエジソン賞をダブル受賞した名盤です。

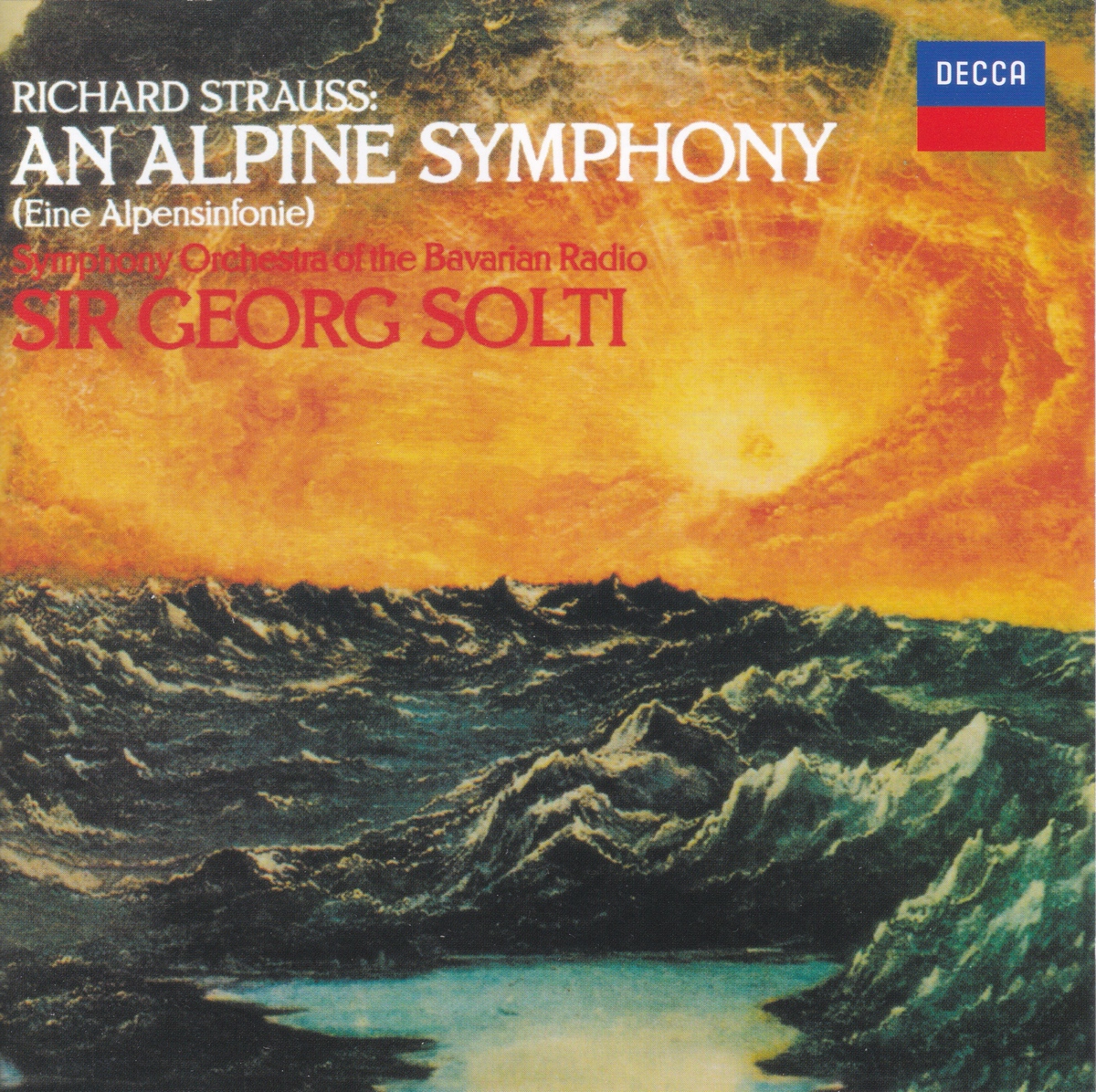

R.シュトラウスを得意としたサー・ゲオルグ・ショルティは、オペラや管弦楽曲を数多く録音しています。アルプス交響曲は意外にもバイエルン放送交響楽団との共演で、様々に変わる山の様子をドラマティックに表しています。バイエルン放送響を鳴らしきってガシガシと突き進む登山道にも注目です。

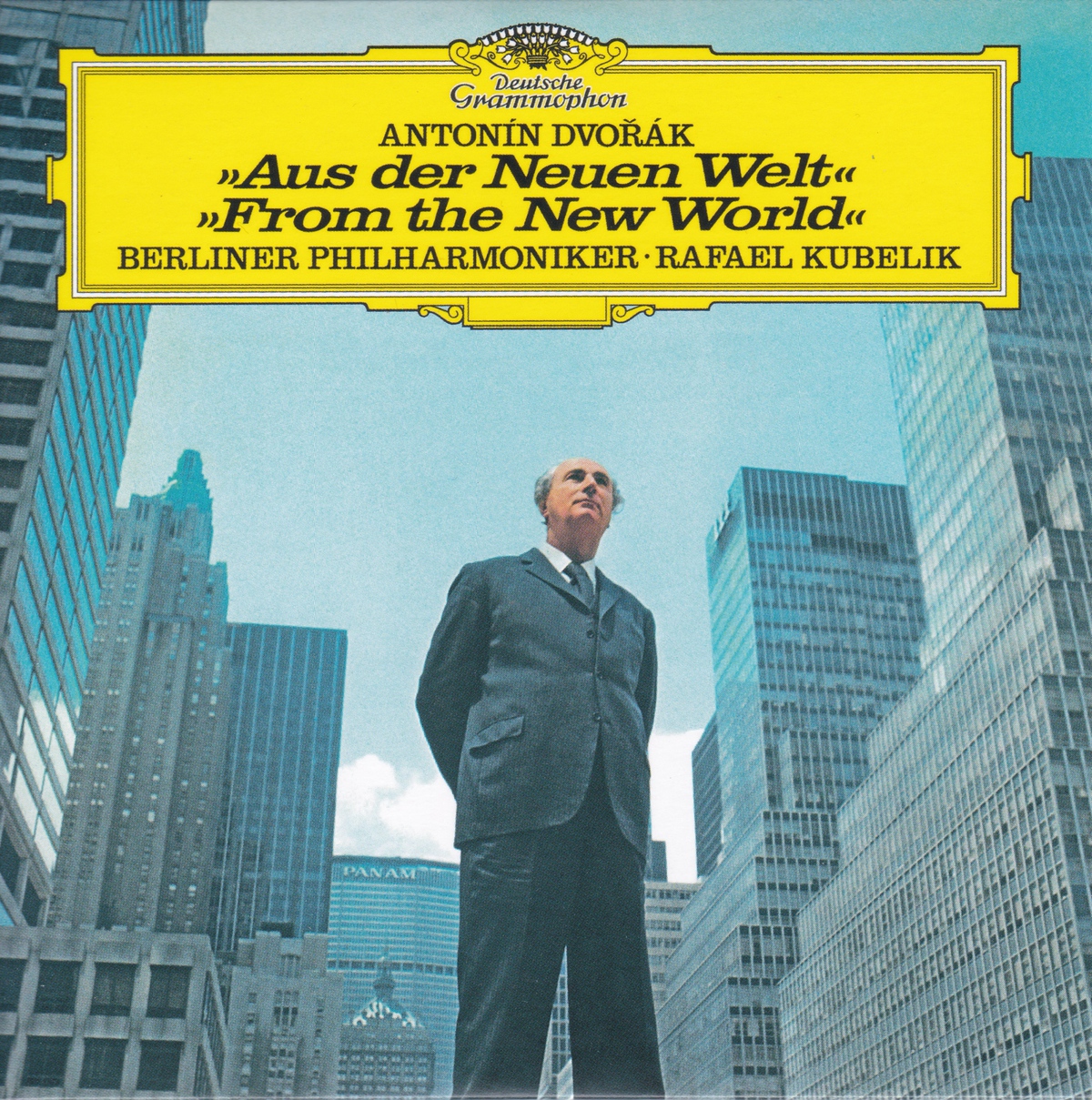

チェコ出身の名指揮者ラファエル・クーベリックは1966年から72年にかけてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮してドヴォルザークの交響曲全集を録音しました。第8番と9番はベルリンフィルの力強い演奏でノスタルジーにしない普遍的な演奏に仕上げています。

2015年3月にロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者を退任したマリス・ヤンソンス。その後も良好な関係を築き、2016年9月に客演してマーラーの交響曲第7番「夜の歌」を指揮しています。ゴージャスなコンセルトヘボウ・サウンドでまろやかに聴かせます。

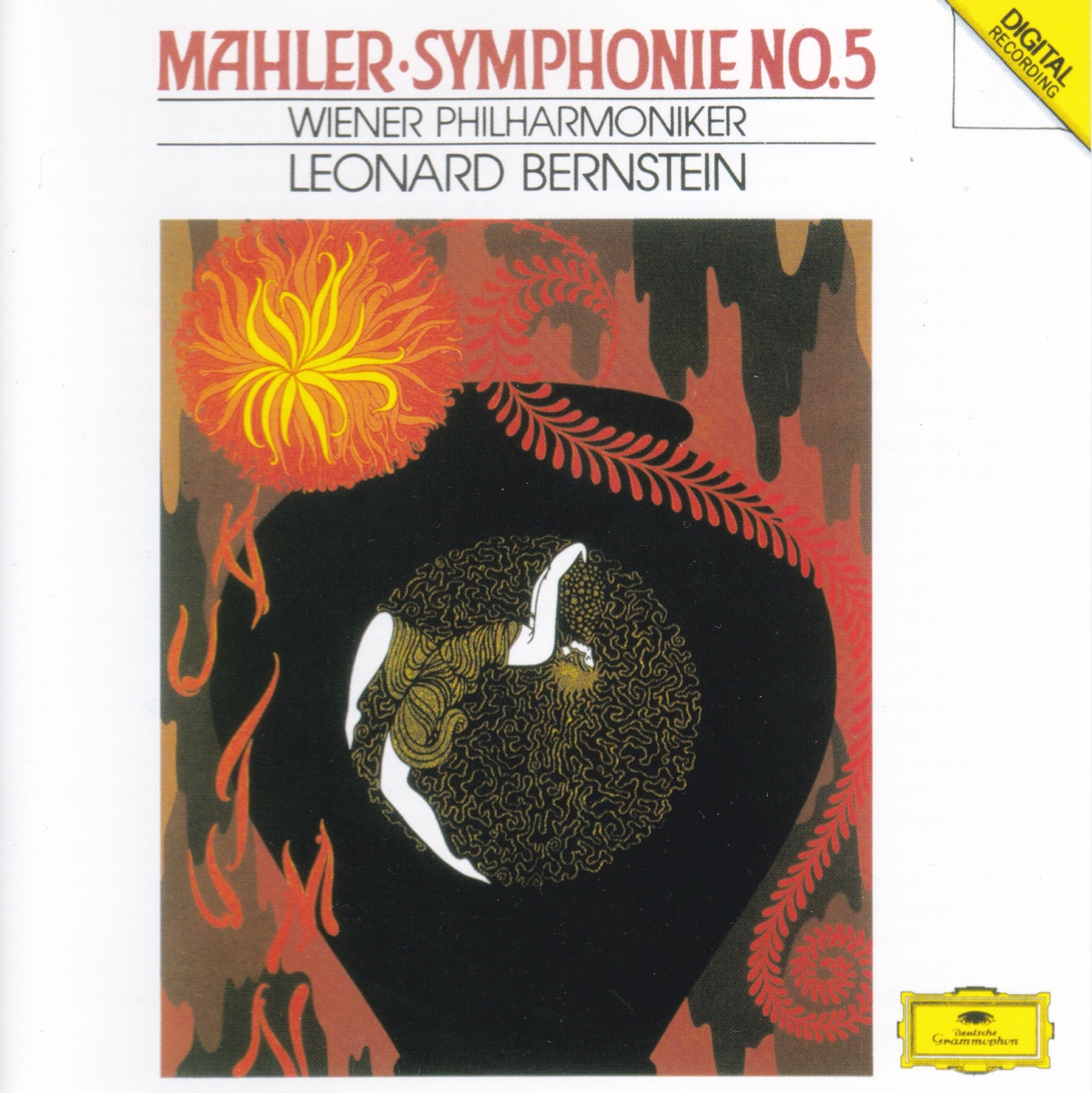

マーラーの第一人者、レナード・バーンスタイン。2回目の交響曲全集はオーケストラを振り分けて完成させていますが、第5番はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と。ゆったりとしたテンポでえぐるような悲痛さを引き出しています。唯一無二の個性的な演奏です。

最近のコメント