タイパ時代こそ色褪せない名盤を

クラシック音楽の良くないところは、販売元の謳い文句に釣られて購入して実際聴いてみても、「あれ?」と思う録音が割とあること。レビューを探して読んでみると「XX年の録音のほうが良い」ということが書いてあったり。そっちも聴かないとこの指揮者は語れないのか、とがっかりするところからクラシックの底なし沼が始まります。聴いても、聴いても、まだ聴き足りない。

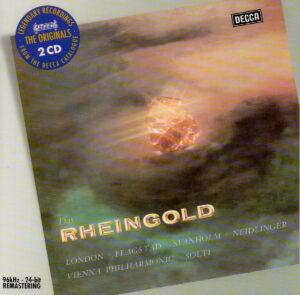

その沼にハマった私もCDがどんどん増えて棚が一つ増え、二つ増え、もう最近では衣装用ケース二収納するようになってしまったのですが、令和の今はタイムパフォーマンス、略してタイパの時代。この指揮者ならこれを聴いておいたほうが良いという定番の名盤を紹介します。名盤に外れなし。

今回取り上げるのは20世紀後半に活躍した名指揮者、カルロス・クライバー、ヘルベルト・フォン・カラヤン、レナード・バーンスタイン、ゲオルグ・ショルティ、カール・ベーム、カルロ・マリア・ジュリーニです。

コメントはまだありません。この記事の最初のコメントを付けてみませんか?