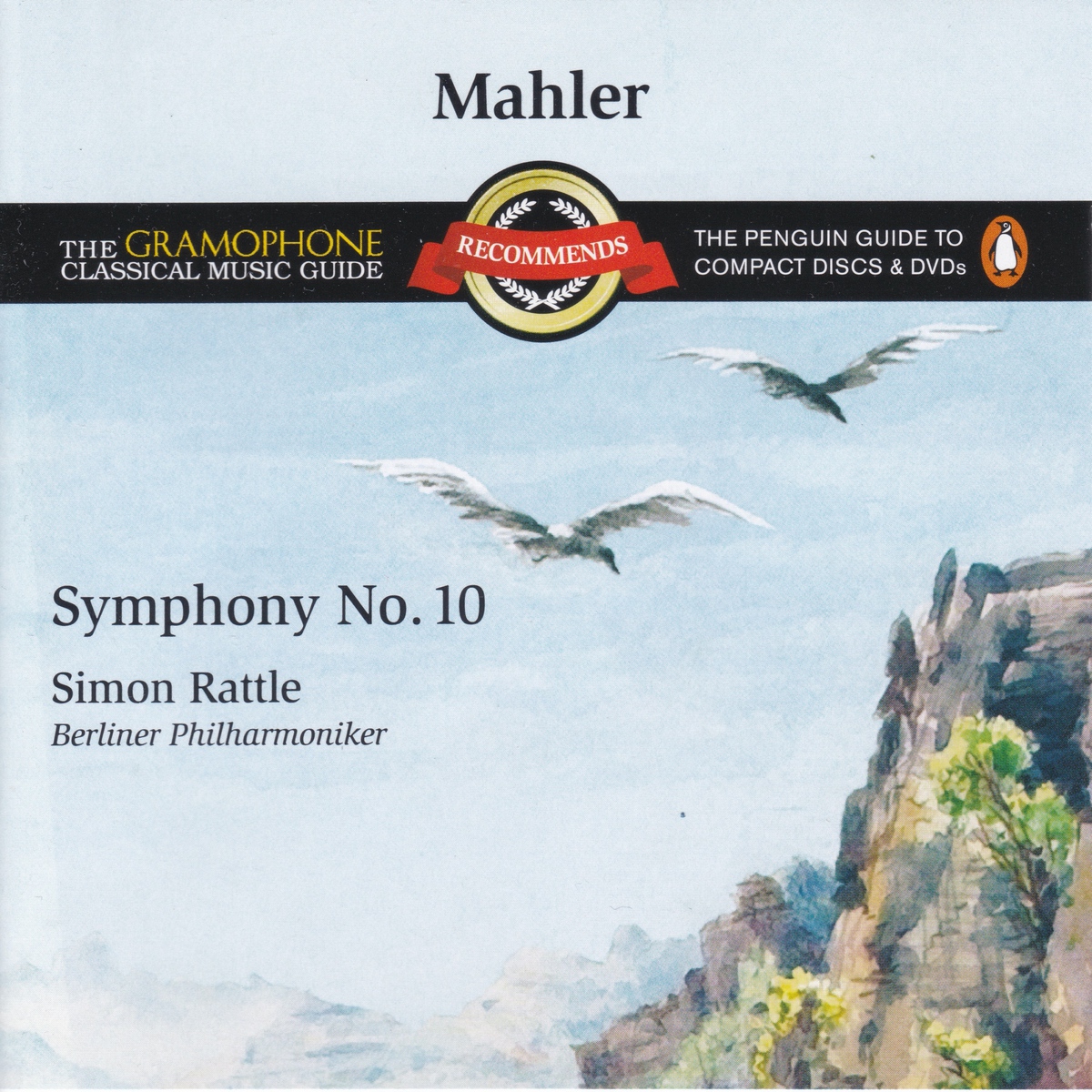

グスタフ・マーラーの最後の交響曲で未完成に終わった第10番ですが、デリック・クックなどの研究により5楽章の演奏版が出版されています。サイモン・ラトルは補筆版を数多く演奏してきましたが、1999年9月ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とのライヴ録音しは、グラモフォン賞、グラミー賞、エジソン賞を受賞した名盤です。

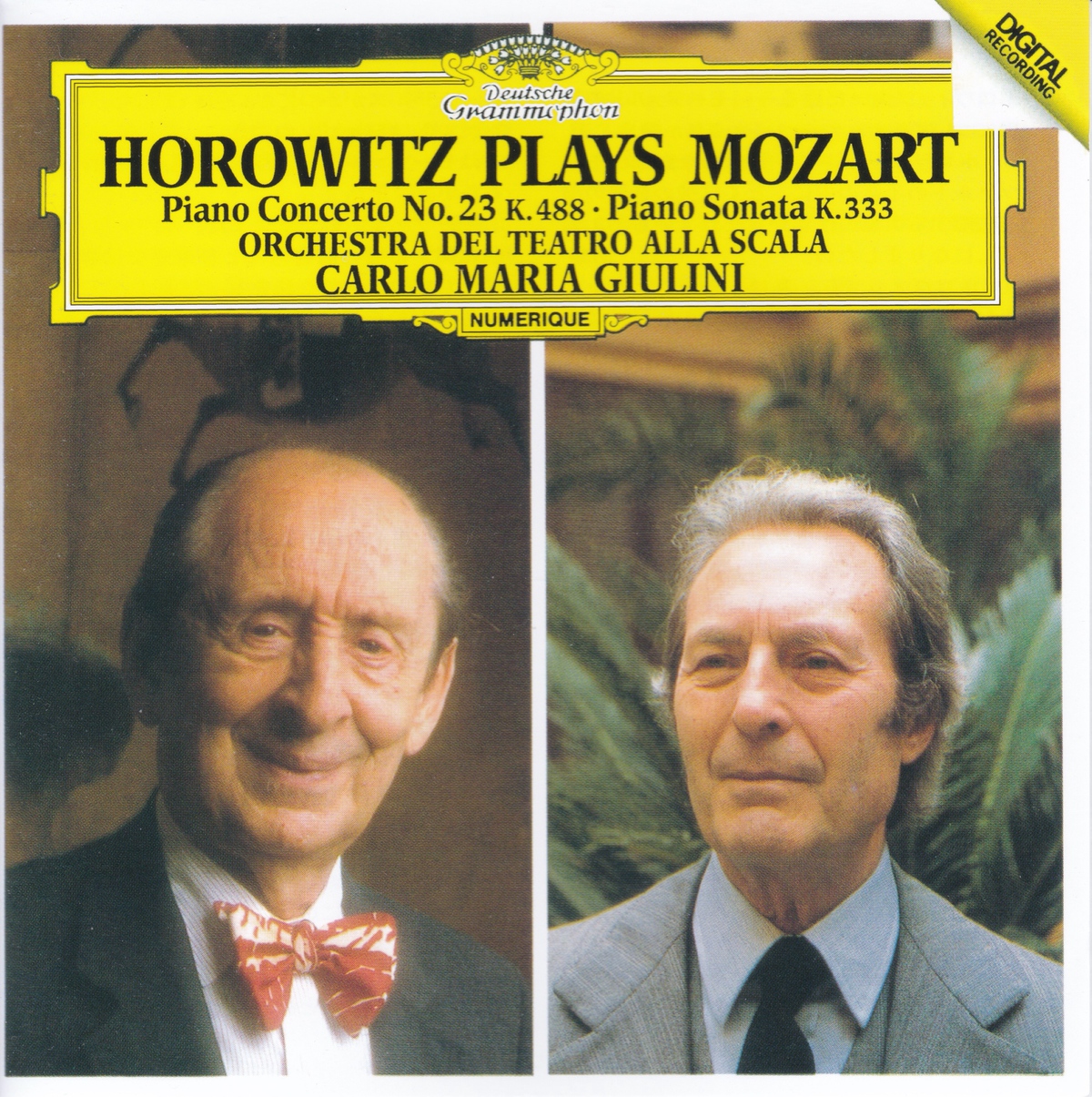

20世紀を代表するピアニストの一人、ヴラディーミル・ホロヴィッツは最晩年の1987年3月に、カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ミラノ・スカラ座とモーツァルトのピアノ協奏曲第23番を録音しました。ホロヴィッツに合わせてジュリーニらしからぬ速めのテンポで演奏される詩情と軽やかさ。米国グラミー賞を受賞した名盤です。

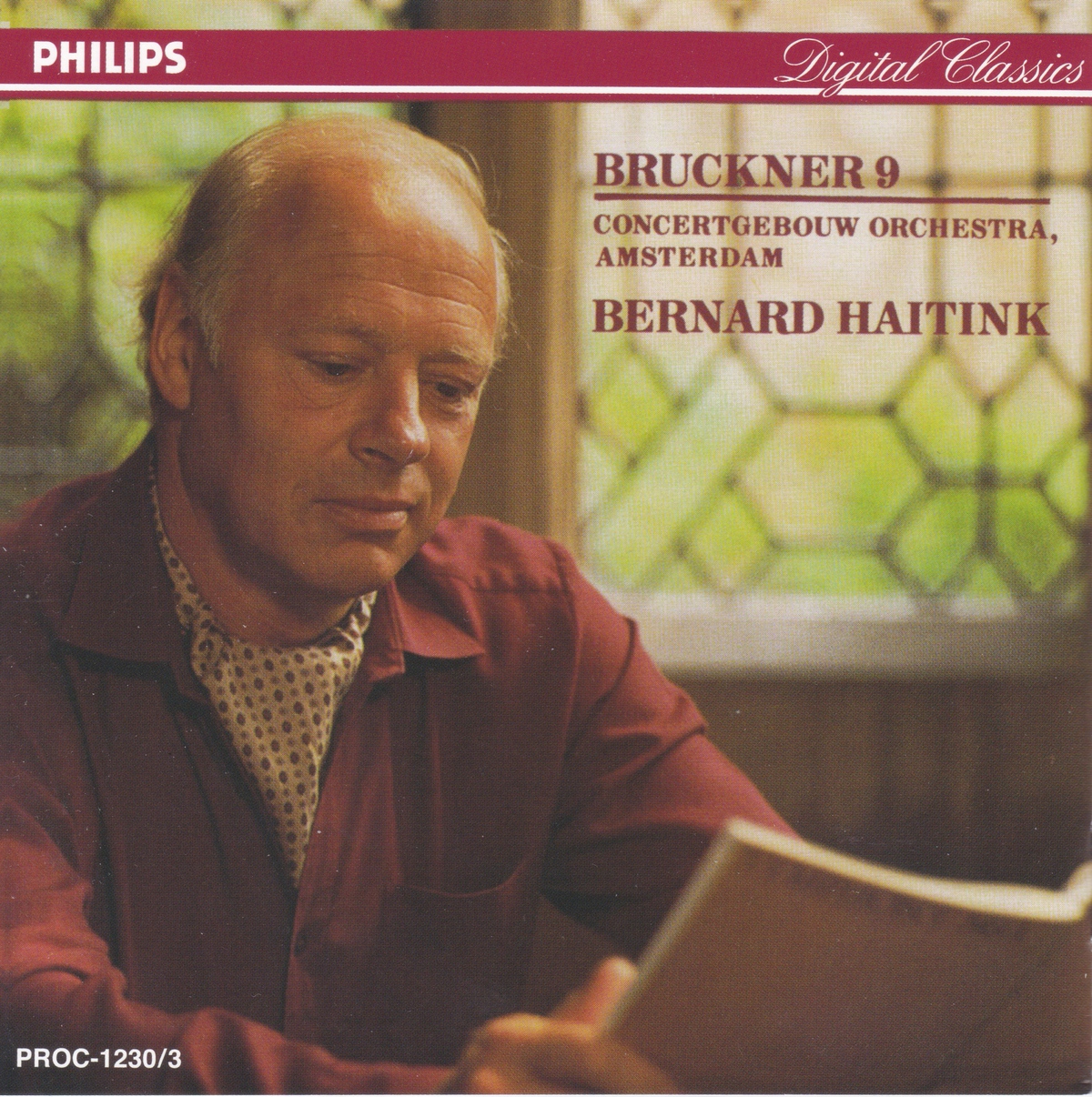

ブルックナーを得意とした指揮者ベルナルト・ハイティンクは、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団と交響曲全集を完成させていますが、後期交響曲を再録音しています。1981年11月に録音された交響曲第9番は、いぶし銀のような当時のコンセルトヘボウ・サウンドが感じられる渋味わい深い演奏です。

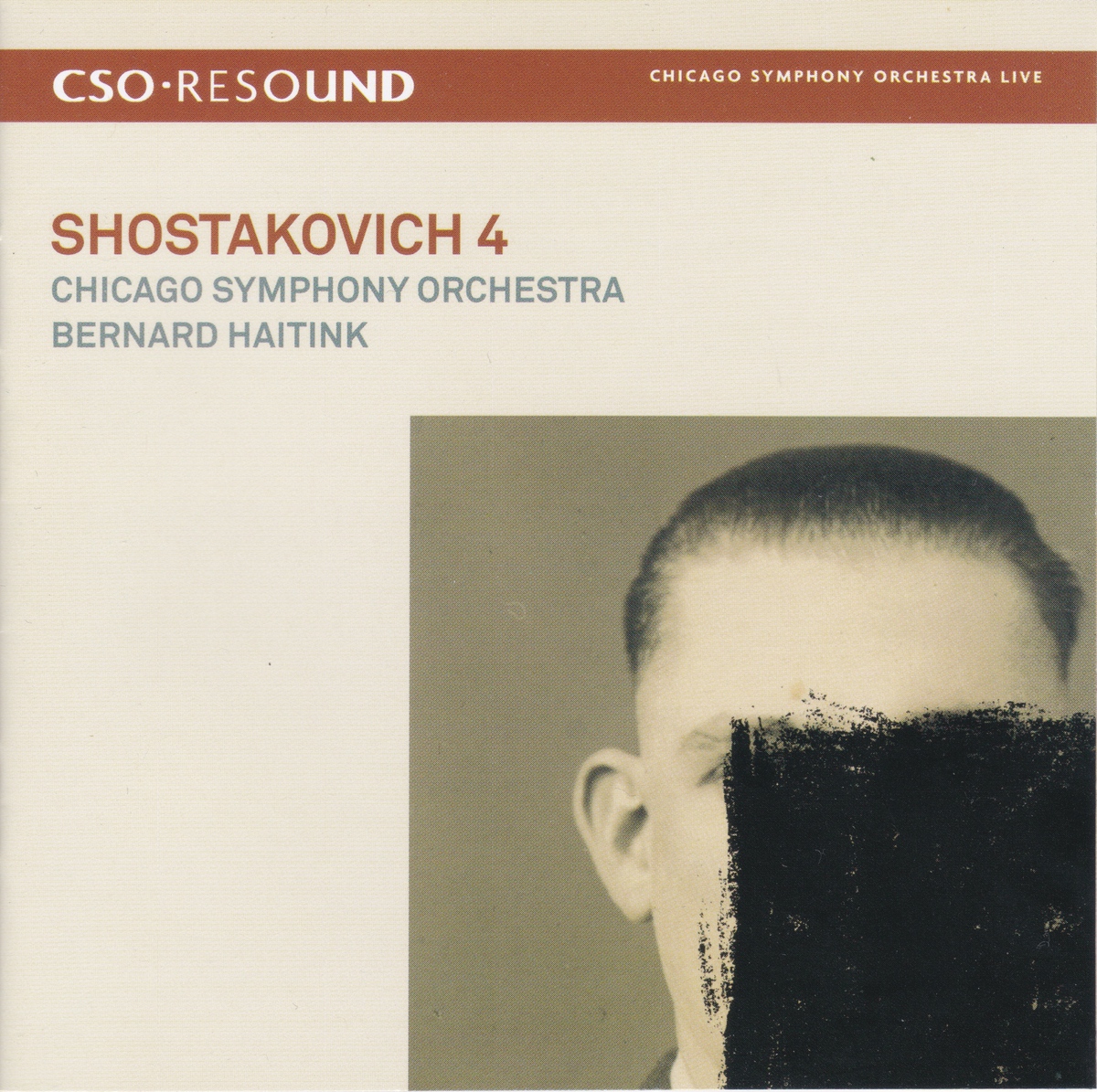

ベルナルト・ハイティンクは2006年のシーズンからシカゴ交響楽団の首席指揮者に就任していますが、CSO Resoundでライヴ録音を次々とレコーディングしています。2008年5月のショスタコーヴィチの交響曲第4番は、ゆったりとしたスケールで凶暴なほどの姿を描いています。米国グラミー賞受賞盤。

マウリツィオ・ポリーニは1980年代にシューベルトの後期ピアノソナタを録音しました。ピアノソナタ第19番、第20番、第21番、アレグレット、そして3つの小品。圧倒的なピアニズムと歌心による驚かされるシューベルト演奏で、日本のレコード・アカデミー賞を受賞した名盤です。

オランダ出身の名指揮者、ベルナルト・ハイティンクは2019年に指揮者のキャリアに終止符を置きましたが、2021年10月21日にオランダのご自宅で逝去されました。世界のオーケストラ、ファンから愛された至高の指揮者を讃え、首席指揮者を務めたオーケストラなどからの追悼をまとめます。

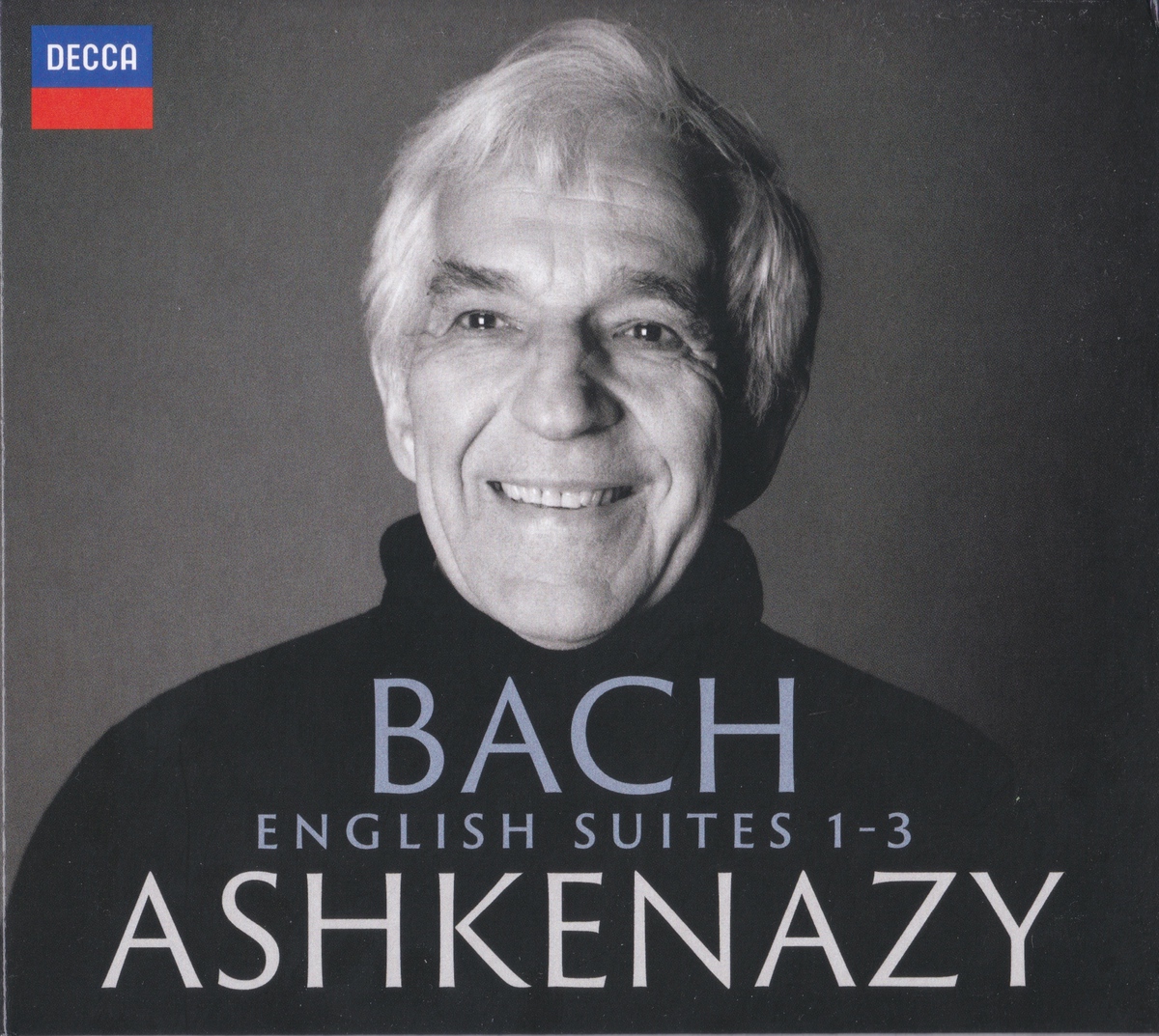

2019年12月でパブリックな演奏活動から引退したヴラディーミル・アシュケナージ。しばらく新譜が出ませんでしたが、4年ぶりとなるピアノ独奏のレコードが10月15日にリリースされました。J.S.バッハのイギリス組曲で、アシュケナージらしいバランスの取れたカラフルな演奏です。

ベートーヴェンの演奏に定評のあるピアニスト、ルドルフ・ブッフビンダーは2019年から20年に3回目のベートーヴェンピアノ協奏曲全集を録音しています。ウィーン楽友協会がムジークフェラインザールで全曲演奏することを認めたチクルスでは、5人の指揮者とオーケストラと協演。多彩な魅力を伝えてくれます。

コロナ下でも万全の対策で開催されたザルツブルク音楽祭2020。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団はクリスティアン・ティーレマンと登場し、エリーナ・ガランチャ独唱によるヴァーグナーのヴェーゼンドンク歌曲集とブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」を演奏しました。こだわりの両翼配置による壮大な演奏です。

カール・ベームはベートーヴェンの第九交響曲を何度か録音していますが、1957年にウィーン交響楽団と録音したものはモノラル録音ながら溢れる熱気を伝えています。全体的に厳しく質実剛健という印象ですが第3楽章の慈愛に満ちた演奏はベームならではでしょう。

最近のコメント