楽聖ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの交響曲は古今東西、録音も膨大な数があります。フルトヴェングラー、クリュイタンス、ヨッフム、カラヤン、ショルティ、アバド、ラトル、ティーレマン、ヤンソンス、シャイー、ネルソンスなど、私が実際に聴いてきた録音からオススメの録音や名盤を紹介します。

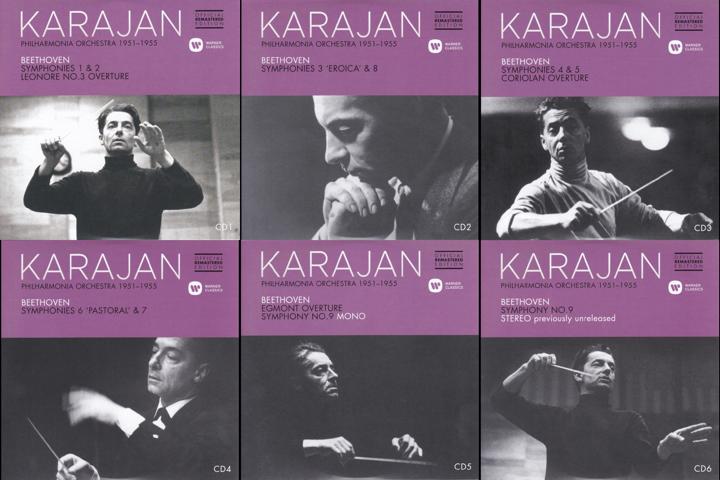

ヘルベルト・フォン・カラヤン最初のベートーヴェンの交響曲全集は、1951年から1955年にかけてイギリスのフィルハーモニア管弦楽団を指揮しておこなわれました。後のベルリンフィルとの再録では見られないフレッシュでスリリングな演奏で、貴重な演奏です。

ピアノの詩人、フレデリック・ショパン。彼の傑作である4つのバラードは技巧も表現力も要求される難曲。アルトゥール・ルービンシュタイン、ヴラディーミル・アシュケナージ、クリスティアン・ツィメルマン、マウリツィオ・ポリーニなどなど、これまで聴いた名ピアニストたちのバラードのレコーディングから、オススメの演奏、名盤を紹介していきます。

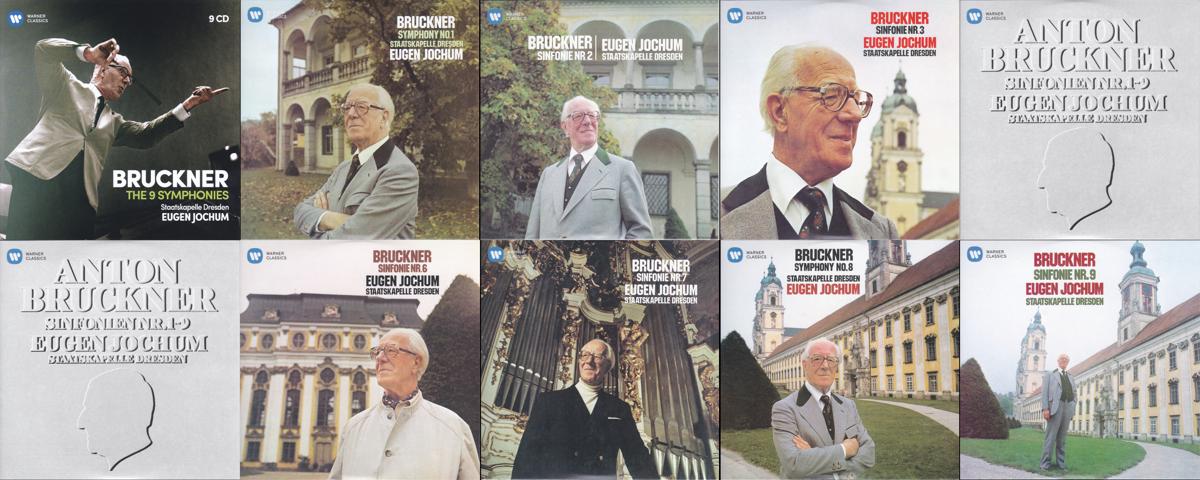

ドイツの指揮者、オイゲン・ヨッフムはブルックナー協会の会長も務めたことがあり、ブルックナーの大家。交響曲全集も2回完成させていて、2回目はシュターツカペレ・ドレスデンを指揮した演奏で、1975年から80年にかけて録音されました。旧録よりも丸みを帯びるどころか、より尖った演奏となっています。

ドイツのベテラン指揮者、クリスティアン・ティーレマンが2021年4月16日にバイエルン放送交響楽団に指揮デビューしました。R.シュトラウスとシューマンの珍しい作品を並べたプログラムで、無観客での演奏会となり、ライヴ映像をバイエルン放送響のHPで視聴することができます。

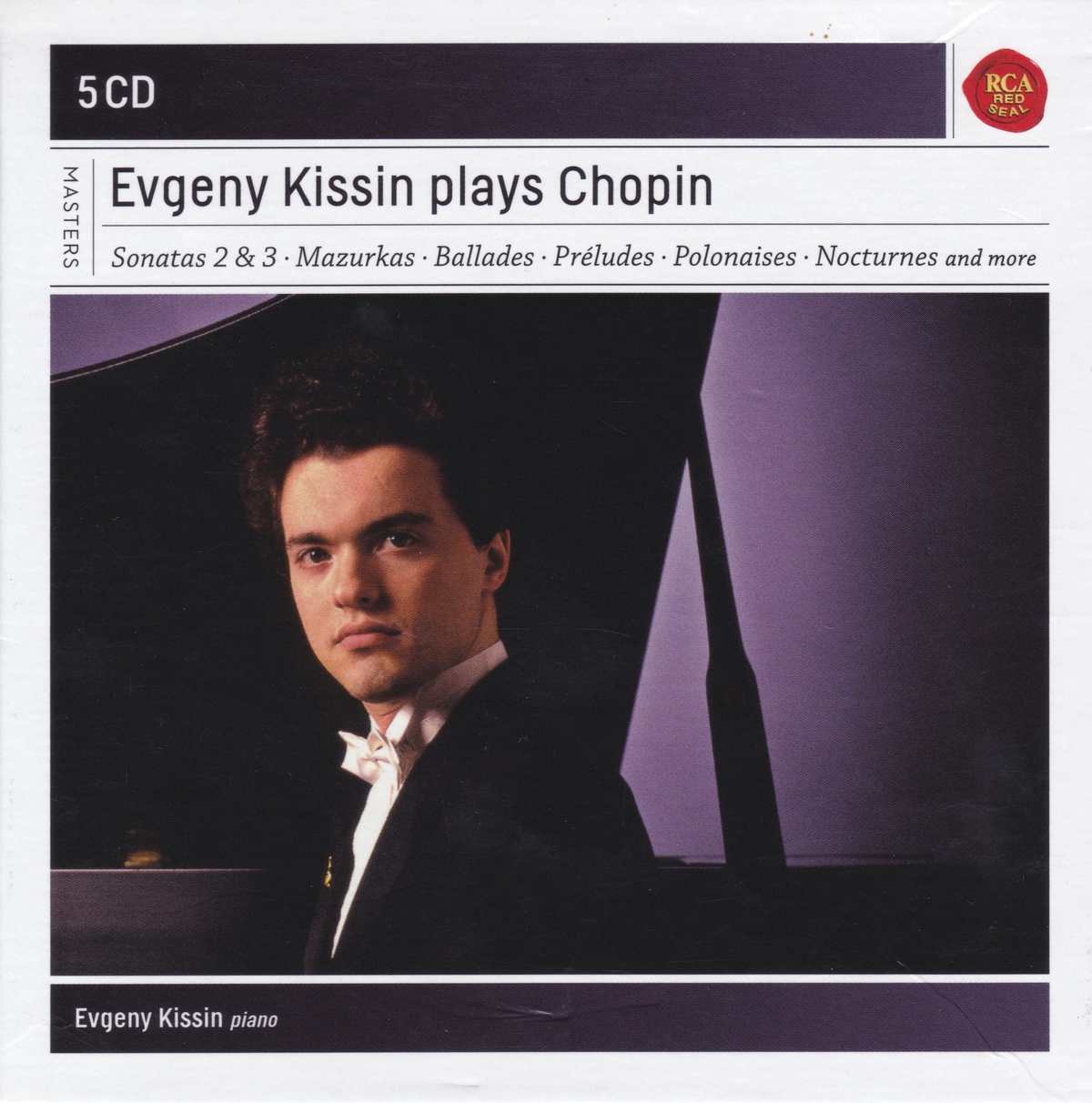

エフゲニー・キーシンは1998年にショパンのバラード全集を録音しています。まだ26歳のときの演奏で、神童からベテランの域へ進もうとするキーシンの迷いや試行錯誤を感じる演奏です。16分音符の正確な打鍵は素晴らしいですが、解釈が独特なので好みは分かれるところでしょう。

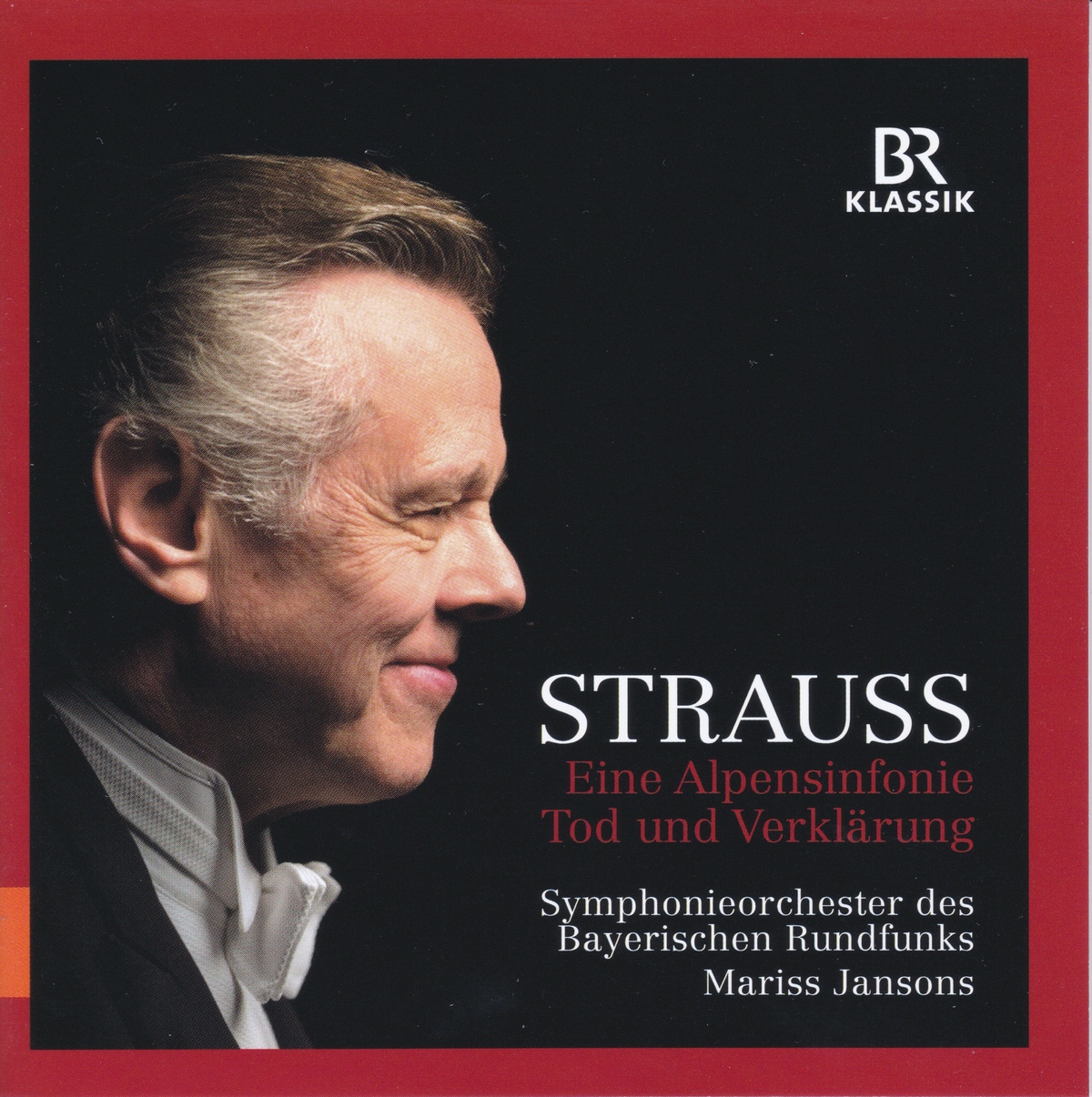

マリス・ヤンソンスが得意としたR.シュトラウス。晩年の最高のパートナーだったバイエルン放送交響楽団を指揮して、2014年に『死と変容』、2016年に『アルプス交響曲』をライヴ録音しています。ヤンソンスらしい極上の官能美とまろやかさで聴かせてくれます。

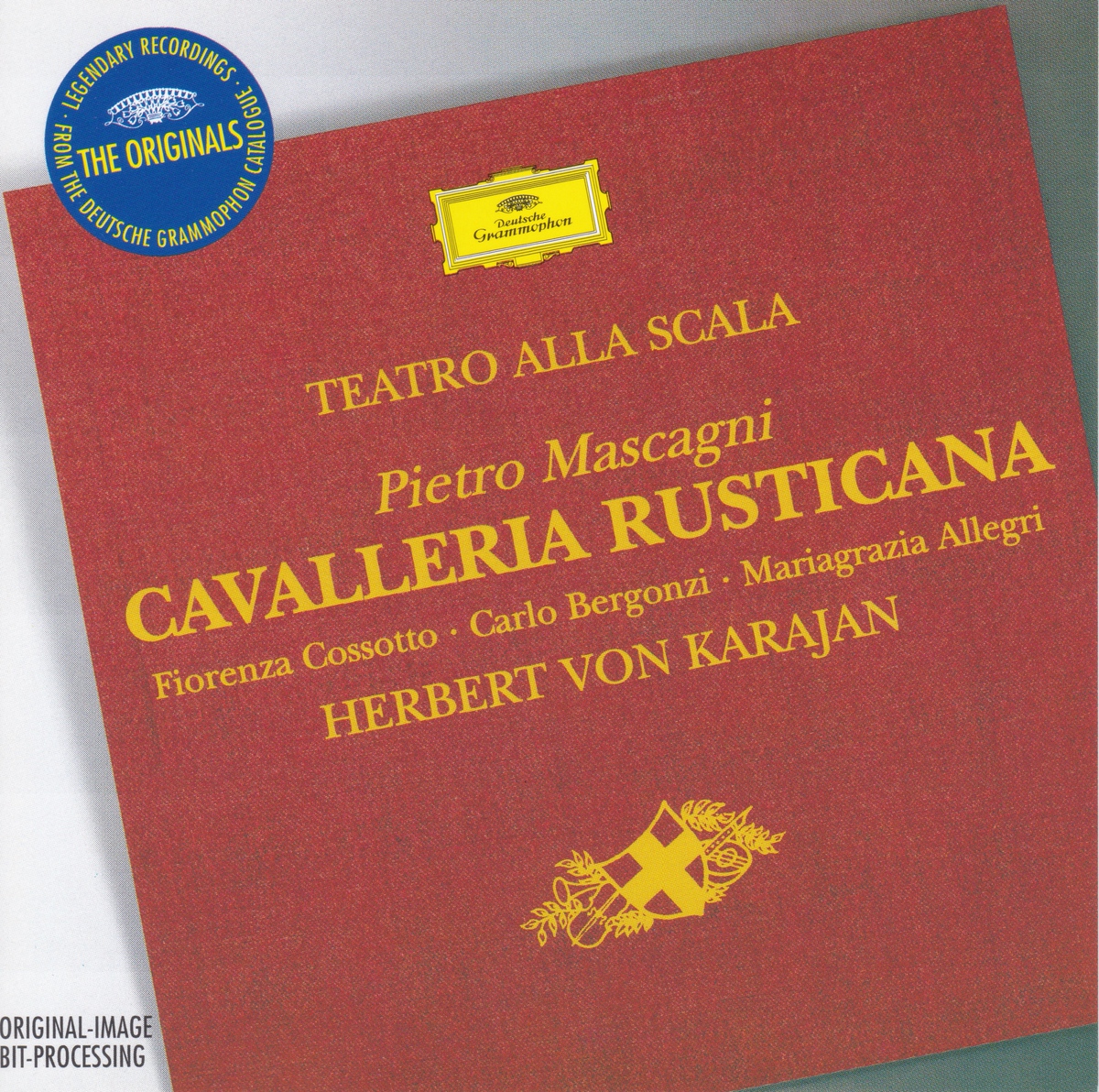

ピエトロ・マスカーニの代表作、歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』。うっとりするような美しい音楽が詰まったこの作品を、ヘルベルト・フォン・カラヤンは1965年にミラノ・スカラ座を指揮して録音しました。官能的な極限の美しさで、有名な間奏曲も本当に素晴らしい名演奏です。

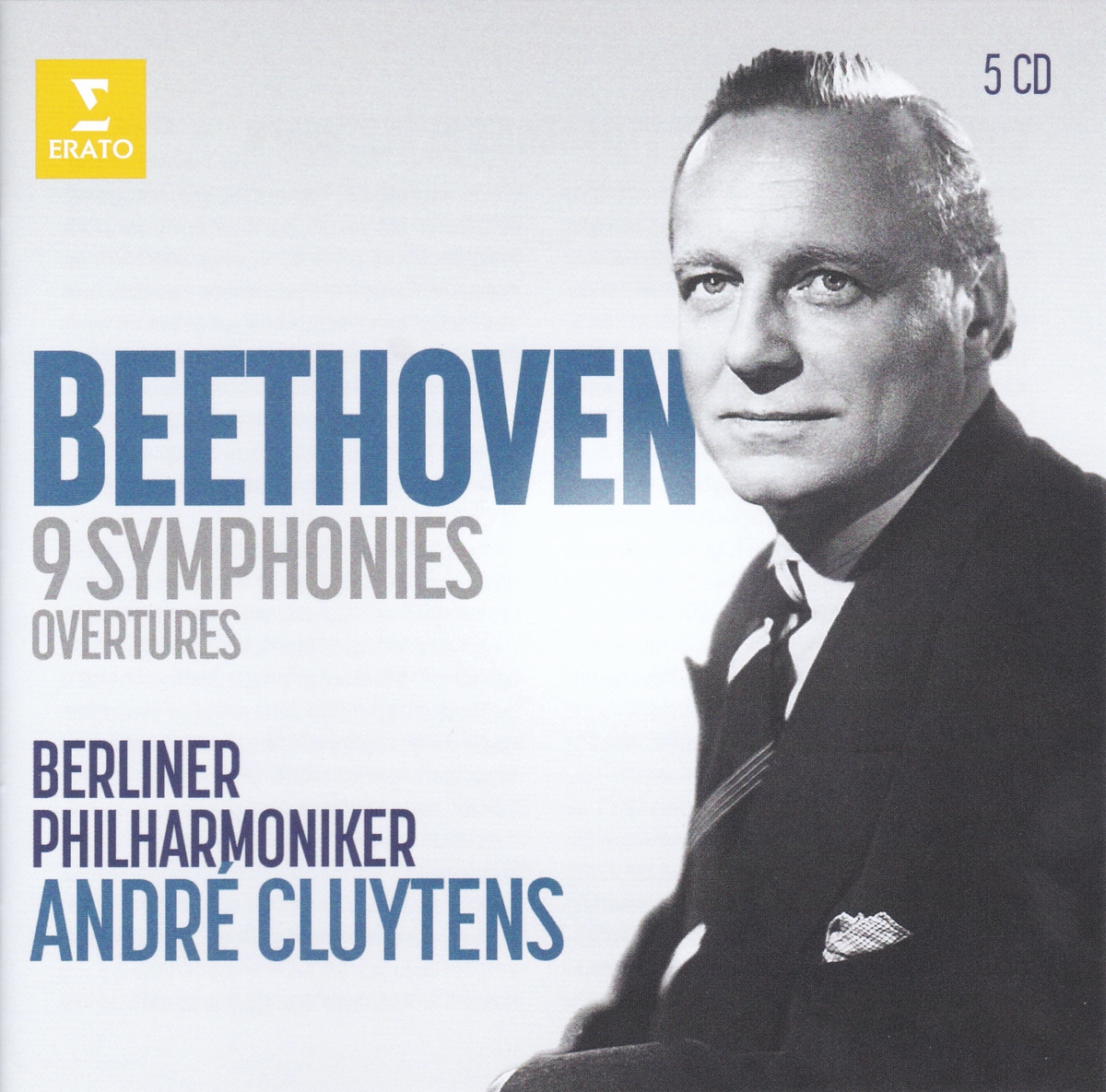

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と初めてベートーヴェンの交響曲全集を録音したのは、ベルギー出身でフランス音楽を得意としたアンドレ・クリュイタンス。1957年から1960年の録音で、雄大で堂々とした風格。これを聴くとなぜ彼が最初の全集の指揮者に選ばれたのか、よく分かります。

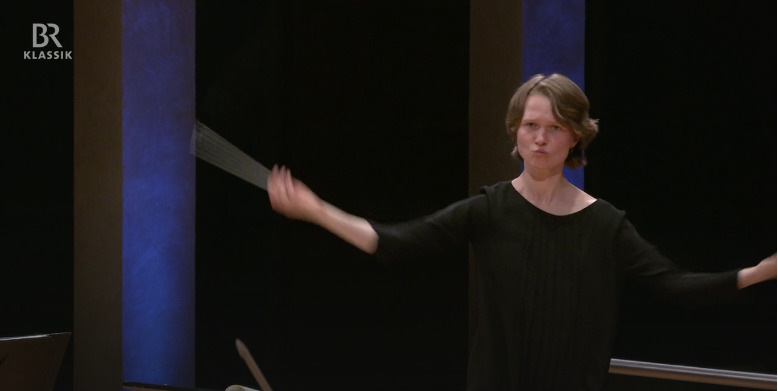

リトアニア出身の女性指揮者、ミルガ・グラジニーテ=ティーラが2021年3月にドイツの名門オーケストラ、バイエルン放送交響楽団に指揮デビューしました。コロナの影響で無観客の演奏でしたが、蝶のように舞う指揮姿でバイエルン放送響から美音を引き出しています。

最近のコメント